Inferno

Sonntag, 9. Dezember 2012Das Inferno liegt hinter mir, mit Dante geht es weiter, der Komödie näher, durchs Purgatorium.

Das Inferno liegt hinter mir, mit Dante geht es weiter, der Komödie näher, durchs Purgatorium.

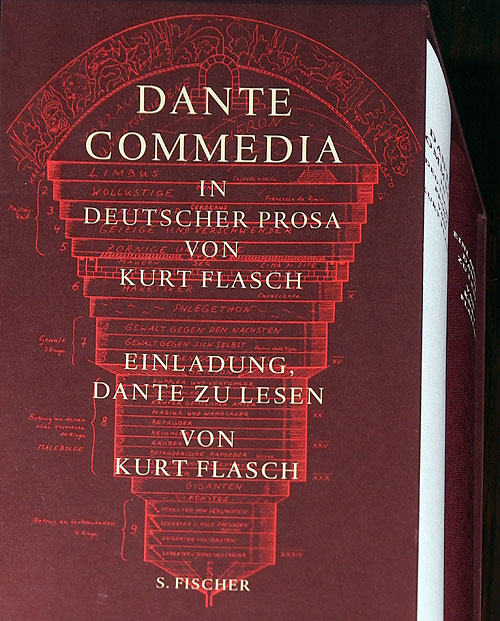

Grosses und grossartiges Überraschungsgeschenk noch vor den schwierigen Reisewochen, für ein präzises Studium danach:

Ich werde den Spuren folgen, in welch unbekannte Gefilde sie auch führen wollen. Gut getroffen ist die Wahl mit dem Herausgeber Flasch, der mir vor dreissig Jahren schon einige Rätsel des Aquinaten zu lösen half.

Und die nötige Lesebrille wurde auch nicht vergessen…

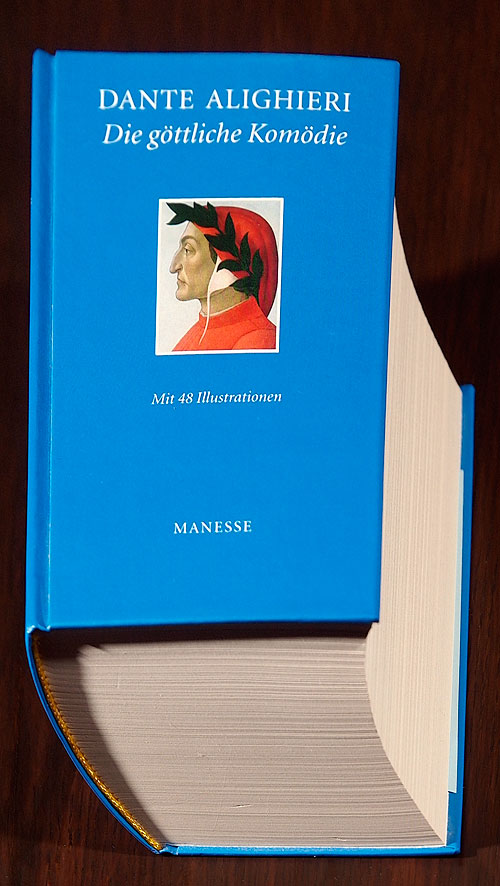

Ich habe sogar eine zweite Ausgabe, die das Kommentarlesen zu intensivieren verhilft:

Heute Morgen auf DRS 2 in Reflexe Diskussion zwischen Michael Sennhauser und Christophe Germann über Joost Smiers & Marieke van Schijndel, Imagine there is no copyright and no cultural conglomorates too, Amsterdam 2009, anlässlich der deutschen Ausgabe.

http://networkcultures.org/_uploads/tod/TOD4_nocopyright.pdf

Darin die These, dass in der Pharmaindustrie die Gelder gleich investiert würden wie in der Kulturindustrie, zu zwei Dritteln nämlich in die Werbung und nur zu einem Drittel in die Produktion respektive Forschung. Das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Wenn das stimmt, müssen die Überlegungen zu beiden Kapitalbezirken neu geschliffen werden und neu an Schärfe zulegen.

Bekanntlich scheiterte Heidegger im frühen Hauptwerk Sein und Zeit nach dem ersten Teil, weil die epistemologischen und ideologischen Voraussetzungen ihm den Blick auf die Zeit, der dem auf das Sein hätte zu entsprechen vermögen, verstellten. Zumindest epistemologisch leben wir in einer gänzlich anderen Welt, von der ein schweres Buch ein formidables Zeugnis abliefert:

Kurt Stüwe und Ruedi Homberger, Die Geologie der Alpen aus der Luft, Weishaupt Verlag Gnas, Zweite Auflage 2011.

Der stürmische Applaus in den Volks- und Gefolgsrezensionen provoziert nicht wenig dazu, Negatives der Publikation zunächst einmal nicht im Verborgenen zu halten; das Werk ist genügend stark, diese Punkte im Verlaufe des Umgangs mit ihm als Bagatellen erscheinen zu lassen. Der Pilot Homberger fotografierte, „hauptsächlich“, mit einer Canon Mark II und deren Kitobjektiv 24-105 mm. Einige Bilder sind wegen der Objektivschwäche nicht optimal und enthalten in Randbereichen eine Unschärfe, die bei einem so gross angelegten – und grossartig durchgeführten – Projekt unverzeihlich scheint, wenn sie teilweise auch Druckproblemen zugeschrieben werden muss (völlig abgestürzt Seite 49, als wäre der Briançonnais-Mittelkontinent noch in voller Fahrt). Zu bemängeln sind weitere Fehler, die möglicherweise vom Druck herrühren, etwa eine Unschärfe in der Bildmitte, also am Druckseitenrand und unabhängig vom Objektiv, auf der Doppelseite 178f mit einem irritierenden Farbstich auf der linken Gesamtseite (dieses Bild der Zugspitze ist im übrigen eines derjenigen, das einen im Ungewissen hält, ob es sich um ein Panorama handelt oder um einen Bildausschnitt, dem es schlussendlich an Auflösung mangelt), dann auf einigen Seiten am oberen Bildrand viele weisse Dreckpunkte wie früher Staub auf Dias oder Negativfilmen. Die Panoramen sind selbstredend einzigartig (mein Favorit, den ich schon bei der Übergabe des Buchs vor vier Tagen entdeckte, zeigt den Arsch des Wallis, Seiten 56f), kämpfen aber mit gewissen Tücken des Zusammensetzens: der Walensee Seite 254 hat eine westliche und eine östliche Farbhälfte, dasselbe Panorama am rechten unteren Rand zwei Löcher wegen eines unkontrollierten Bildschnitts. Der Geologe Stüwe benutzt ein paar Bergnamen, die mich befremden und die in einer zweiten Auflage hätten korrigiert werden müssen. Ein paar Male schreibt er der Dent de Morcles in Einzahl und männlich, ebenso der Dent du Midi, auch der Gummfluh (234), ebenso als Flüchtigkeitsfehler sind vielleicht erwähnenswert Zwischenbergen statt Zwischbergen, Anzeind statt Anzeinde, Salier statt Sallière und, täppisch, Schigebiet statt Skigebiet. Natürlich bin ich jedem Gutfreund, der mit dem Französischen kämpft – aber wenn einer an Universitäten die Ausbildung mitbestimmt, sollte er sich klarmachen, dass die eigene Verwirrtheit auch die zukünftige sprachlich-begriffliche in der allgemeinen Gesellschaft weiter begünstigt statt aufzuklären. In Verhältnissen, wo jeder Erstsemestrige einer Bergwissenschaft selbstgemachte Bilder ins Netz stellt und aufs Geratewohl, also falsch kommentiert, dünkt mich das nicht mehr verantwortbar.

Der Laie stolpert über viele Begriffe und Namen für die Zeitalter, die Prozesse, die Schichten, die Gesteine mitsamt ihren chemischen Komponenten. Doch schon nach wenigen Seiten fühlt man sich wohl und geborgen, da ihre Korrespondenz mit den Bildern eine vertrauensbildende Sicherheit auslöst nicht ungleich in der Musik, in der die Einzelereignisse auch nicht im Detail bewusst registriert sein müssen, um ihrem Verhältnis zu den Strukturgebilden im eigentlichen musikalischen Verlauf folgen zu können. Wo sich bezüglich der geologischen Begriffe und Namen ein Interesse konkreter ausbildet, gibt das Internet die nötige weiterführende Auskunft. Es dünkt mich ein grosser Vorzug dieses Werks, dass es dem allgemeinen Hang zur Didaktisierung nur im Projektziel überhaupt nachgegeben hat, nicht aber im beschreibenden Begriffszusammenhang. Auch wenn sich einer mit gewissen geografischen Gebieten noch nie abgegeben hat, kann er den brüchigen Traktat in einem Zug und vollständig vom Anfang her bis zum Schluss durchlesen, weil die Buchereignisse nicht konkretistisch am Einzelnen kleben, sondern dem Neugierigen peu à peu Einblick und ein Recht auf Einsicht in theoretische Zusammenhänge gewähren, die sonst nicht nur abstrakt, sondern bis auf ein Weiteres gänzlich leer und unbeachtet geblieben wären. Mir scheint, das Buch würde alle Plätze der Alpen, die ich kenne, fotografisch und analytisch zuvorkommend präsentieren – ausser einem, dessen Fehlen mir aufstösst: auf dem Gandhorn im Binntal hat man ein Panorama um sich herum, dessen geologische Partien vielfältiger nicht sein könnten. Leider fehlen mir auch nach der Kenntnisnahme dieses umfassenden Geologiebrockens die nötigen begrifflichen Materialien, die mir diese wundersame Gegend, wenigstens gegen Westen hin, verständlich machen würden.

Ich bin keineswegs darüber erstaunt, dass die geologische Präsentation der Walliser Alpen aus der Luft zur ästhetischen Analyse ihrer Bergformen nichts beiträgt. Das einzige bislang übersehene Gruppenpaar, das sich neu für mich wechselseitig gewissermassen spiegelt, sind der Monte Rosa und die Mischabel auf Seiten 70f. Ihre Gesteinsformationen gehören aber zwei verschiedenen Komplexen an, die Mischabel ist Teil des schon erwähnten Briançonnais-Mittelkontinents, der Monte Rosa ein Haufen subpenninischer Gneise.

Zu lernen wäre, wie die feurige Mutter Erde immer schon nur ein dünnes Mäntelchen umgezogen hatte, die Asthenosphäre, auf der ihr äusseres steiniges Kleid aufliegt, als Lithosphäre im Gesamten, in sich aufgeteilt in diverse kontinentale und ozeanische Bereiche: die kontinentalen eher weich, die ozeanischen eher hart. Durch diese einfache Differenz stehen sie zueinander in einem prozessualen Verhältnis, das weiter dadurch angetrieben wird, dass ihr Untergrund gleichermassen Spannungen in ihnen selbst erzeugen kann, wie sie simpel die Vulkane auch heute noch zeigen. So kommt es, dass die Einheiten in verschiedenen Zeitaltern verschieden gross und an verschiedenen Orten der Erde positioniert sein können. Kontinente wie Ozeane können sich dehnen und zusammenziehen, senken oder heben, in der Tat so, als ob sie den Prozess selbst auslösen würden. Die Folgen solcher innerer Prozesse sind die Bildung von Meeren und ihr Verschwinden. Da sie allesamt auf der asthenosphärischen Unterlage nicht ein für allemal verankert sind, können sie aufeinander zutreiben, direkt oder seitlich, unter dem einen abtauchen, einen anderen unter sich herabstossen. Aufgetürmte Gesteinsformationen zerfallen in Erosionsgesteine, die in ein tiefes oder in ein flaches Meer abgelagert werden. Alle Gesteine, abgelagerte oder kontinentale, können in Verhältnisse geraten, die aus grossen oder kleinen Drucken mit grosser oder kleiner Hitze bestehen: sie erfahren eine Metamorphose und in derselben chemische Zusätze, Varianten und Defizite – sie werden metamorph. Bestimmt man die solcherart entstandenen Schichten als Decken mit unterschiedlicher Mächtigkeit, versteht man leicht, wie solche Einheiten kompakt über grosse Distanzen verschoben, gefaltet, aufgetürmt, zusammengestaucht, hinuntergestossen, aufgetrennt und zerstückelt werden können, so dass Gesteine, die zeitlich aus gleichförmigen Verhältnissen stammen, geografisch weit entfernt voneinander, auf verschiedenen Höhen und über oder unter widersprüchlichen „Decken“ gefunden werden können.

Es erstaunt, dass GeologInnen so wenig Interesse an der Musik von Pierre Boulez zeigen, die so viel mit dem Konzept der geologischen Decken gemein hat. Wagner definierte seine eigene Ästhetik als Kunst des Übergangs, Adorno diejenige Bergs als Kunst des kleinsten Übergangs. Die Musik besteht aus Komplexen, und es gibt die Übergänge von einem zum anderen. Diese Komplexe sind bei Boulez einem inneren Prozess ausgesetzt, der dem der geologischen Geschichte verblüffend stark ähnelt. Für die nötige Erweiterung des epistemologischen Horizonts heute wären gerade diejenigen Werke zu empfehlen, die schon im Titel eine Affinität zur Geologie vermuten lassen, Le Marteau sans Maître und, insbesondere in der neuesten Fassung, wie sie 2011 mehrmals zu hören war, Pli selon Pli. Auch ohne die Strukturblöcke aus der Partitur eines Werks herauszulesen oder gar ihren Zusammenhang analysiert zu haben, hört man, und das macht sowohl die Kunst der Werke von Boulez aus wie sie sie von Wagner und Berg abhebt, wie die Einzelmomente von einem Ort herkommen, der weit im Vergangenen liegen kann, auf Komplexe verweisen, die alsogleich aufscheinen und in denen sie verschwinden, um in einer ganz anderen Gestalt und in einer anderen zeitlichen Ordnung wieder auf sich aufmerksam zu machen. Die geologische Begrifflichkeit, die Einzelkomplexe – Gebirge – und die Alpen insgesamt analytisch zugänglich macht, kann auch beim Hören der Musik innerlich aktiviert werden. Trotz der gegenteiligen Versicherungen von Lévi-Strauss hatte der ethnologische Strukturalismus eine Tendenz zur Philosophie, in der eine Urstruktur die Momente aller Strukturen dirigiert, statt die Möglichkeit offen zu halten, dass einzelne Strukturen sich eigensinnig verhalten und kommunikativ nicht weiter integrier- und reduzierbar sind. Gerade solches wird mit dem geologischen Begriff der Decke, der metaphorisch den der Schicht ablöst, verständlich: dass ein äusserst komplexes Gebilde, wie die Alpen eines sind und die Stücke von Pierre Boulez immer wieder, seine Momente nicht auf eine einzelne Struktur – einen Kontinenten – reduzieren können muss, um lesbar und verständlich bleiben zu können, sondern von verschiedenen und unterschiedlichen, ja widersprüchlichen, zehren kann. Man gerät dann von der analytischen Rekonstruktion von Strukturen zu einer von Zeiten. Mich dünkt, bei Boulez lernt man das immer schon während des Hörgenusses und in den Alpen beim Spazieren: beim variablen Lesen der Formgebilde aller sichtbaren Berge.

Zusatz: Die Umstellung im Titel, der Sein und Zeit nachäfft, ist bedeutungslos. Ich machte sie, um nicht mit einem Buchtitel zu kollidieren, dessen Inhalt ich nicht kenne. Auch auf Heideggers späte kleine Schrift Zeit und Sein wird nicht angespielt, da ich sie nicht mehr präsent habe.

Da gibt es einen Artikel, dessen Gehalte man ruhig zur Kenntnis nehmen darf, wenn man übers Wirtschaften heute sprechen will (vier Seiten, von Thomasz Konicz):

Der Ausdruck der bildungsfernen Schichten und Milieus gehört zu den wissenschaftlichen Disziplinen der Soziologie und der Pädagogik und soll gesellschaftliche Defizite so beschreibbar und verstehbar machen, dass auf sie eingewirkt werden kann und die Zustände unter den Devisen der Chancengleichheit und der aufgeklärten partizipativen Demokratie nachhaltig verbessert werden. Das ist im ganzen korrekt und drückt sich doch um die Wahrheit, die das Ganze wäre.

Vor dreissig bis vierzig Jahren war es verpönt, über Einzelmenschen zu sagen, sie seien dumm, denn die Dummheit hat man als etwas verstanden, das erlernbar ist: als ein Effekt schlechten Sprechens nicht nur in der Schule, sondern auch in der Familie und in den Medien. Man fühlte sich herausgefordert, auch dem Geringsten die Verhältnisse im Gespräch auseinanderzulegen, damit auch er sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen könne. Nur in extremen Fällen fühlte man sich nicht zum Sprechen aufgemuntert oder herausgefordert, weil einem der andere in der Tat als zu dumm erschien. Mich dünkte dieser Entschluss, von einem anderen dessen Natur zu respektieren, etwas Humanes, keineswegs ein Effekt von Eingebildetheit. Im Bildungsdiskurs heute verschwinden diese kuriosen und irritierenden Reste des Humanen auf eigentümliche Weise, wenn alle Dispositionen der Natur als gesellschaftliche begriffen werden – wenn restlos alle mitmachen sollen, auch die, die ihr Leben besser angeschnallt vor dem Fernseher verbringen würden.

Weitaus stossender und füglich ideologisch erscheint der Diskurs der Bildungsfernen, wenn er den lokalen und globalen Machtgebilden mit ihren spezifischen Akteuren gegenübergestellt wird. Denn wenn ein Milieu als bildungsfern zu charakterisieren wäre heute, dann das der Journalisten in der Kulturindustrie, der Schwer- und Kulturindustriellen allgemein, der Banker, der Finanzhändler, der Finanzmarktkontrolleure, der Kontrolleure der grossen Risikoindustrien, der Politiker etc. Unvergessen die gesellschaftlichen Zusammenhänge, als in der Schweiz eine Präsidentin der Sozialdemokraten es wagte, Bildung als Kategorie des politischen Diskurses aktiv in Szene zu setzen: die Meute der Kulturindustrie zerfetzte sie wie ein rares Reh, um bluttriefenden Auges mit den strammen Führern der Politik und der Industrie weiter unabgelenkt und ungehemmt ihrer Wege zu ziehen, weit hinaus in die noch nicht eroberten Gefilde der Bildungsferne.

Rupert Murdoch, Inbild der Kulturindustrie

Man könnte ganze Telefonbücher mit Namensadressen von solchen füllen, die dem Reich dieses Teufels dienen, um den Massen nicht nur den Gehalt ihrer Lohnarbeit aus den Taschen zu ziehen, sondern auch das spärliche Vermögen zwischen ihren Ohren.

Im Anzeiger Region Bern von heute wurde diese letzte Wahrheit publiziert. Weiterhin Soziologie zu betreiben wäre kindisch.

Philosophische Begriffe sind Übertreibungen, und hat man einmal ein Wortmonster für sich geklärt, stellt sich nicht selten eine Verwunderung darüber ein, wie Leute ein Leben lang über solche Einfachheiten sich haben die Köpfe einschlagen können. Meistens ist der Begriff bedeutsam nur als Erinnerung, als Mahnung an etwas, das dem Ungezogenen doch eigentlich selbstverständlich und klar sein sollte. Derjenige der Intentio ist äusserst kompliziert, und man tut gut daran, ihn nicht klarstellen zu wollen, wenn man nicht ein halbes Leben dafür zu investieren Lust hat. Der Begriff der Intentio obliqua ist dagegen trivial. Er ist dem der Intentio recta entgegengesetzt, der das meint, was geschieht, wenn wir etwas wörtlich oder im übertragenen Sinn ins Auge fassen. Würde man auf direkte Weise den Gegenstand weiter erforschen wollen, käme man nicht weit – er gäbe nichts von sich preis, jedenfalls nichts Wesentliches. Erkenntnis verlangt, dass man Umwege macht, Hilfsmittel herbeizieht oder im mindesten den Gegenstand etwas schräg, etwas vermittelt weiter untersucht, in einer intentio obliqua. (Möglicherweise ist die Titelkonstruktion falsch, und es müsste ein Dativ oder ein Ablativ folgen, mit „in“ oder ohne, beziehungsweise und momentan am wahrscheinlichsten ein „in“ mit Akkusativ – das dürre Latein war mir immer schon wurst.)

Vor kurzem überliess ich mich einem längeren Gedankenspiel, in dem die Intentio obliqua eine entscheidende Rolle spielte, einer Phantasie darüber, wie es wäre, wenn in einem geistesgeschichtlichen oder sozialwissenschaftlichen Proseminar, in einer ziemlich offenen Veranstaltung also, in der im Prinzip jeder jede Frage zur Diskussion stellen darf, einer mit dem Hintergrund eines rigiden Überzeugungssystems Fragen zu stellen beginnt, in denen der Leiter der Sitzung gefordert wird, weil die MitstudentInnen längst schon aufgehört haben, solche offtopic Fragen ernst zu nehmen und nunmehr darauf verzichten, eine eigene Meinung zu formulieren. Fragen auf einem bigotten Hintergrund und in einer konkretistischen Form zielen immer darauf ab, ein Urteil über eine gesellschaftliche Praxis herauszufordern, das strikt entweder nur gut oder nur schlecht sein kann, das ein vernünftiger Mensch aber niemals freiwillig zu sprechen gewillt ist, weil es die tiefverankerte Haltung der Liberalität auszuhebeln beginnt. Weil sie eine schamlose Herausforderung der Liberalität direkt darstellt, wird die seriöse Antwort darin enden, ihr Grund offenzulegen. Es macht keine Probleme, das, was ist, so zu beschreiben, dass die eigene Meinung die Beschreibung unberührt lässt, und von dem, was ist, zu dem, was es hat entstehen lassen, ist es ein Katzensprung, jedenfalls nichts, das ausserhalb des Gesellschaftszusammenhangs aufgesucht werden müsste. Das, was der herausfordernde Mensch der Diskussion in Frage stellen will, zeigt sich als blosses Moment eines Ganzen, das aus unendlich vielen Vielheiten besteht, gänzlich unüberschaubar und nicht auf den Begriff zu bringen, ausser dem der Gesellschaft tel quel. Nimmt man die mittelalterliche Unterscheidung zwischen der Intentio obliqua und der Intentio recta ernst, ernster als sie in der Disziplin der Philosophie wegen ihrer Trivialität und mangelhaften methodologischen Stringenz gewirkt hat, und vertraut man der eigenen intellektuellen Redlichkeit auch in einem unangenehmen tendenziösen Gespräch, so kann man gewiss sein, früher oder später aus dem zwanghaften Rahmen des religiösen oder kulturell konfliktuellen Diskurses mit einer durch Bigotterie aufgeladenen Begrifflichkeit heraustreten und in der überraschend spannenden der Rechtssoziologie fussfassen zu können, in der wegen der historischen Gebundenheit der beschreibbaren Vorgänge jeder Meinungszwang obsolet erscheint. Ist das erreicht, kann die Veranstaltung ihre vorgenommenen Bahnen ungestört weiter folgen.

Der aufdringliche Fromme: „Die Lehre der Wahrheit sagt, dass es schlecht sei, die Handlung xy zu vollbringen.“Der rückhaltlose Theoretiker: „Einige tun es an einigen Orten, andere tun es nicht. Der einzelne steht nicht unter Zwang, diese Handlung zu tun oder nicht zu tun, ebenso wenig, dazu eine positive oder eine negative Meinung zu haben.“Der aufdringliche Fromme: „Weil kein Recht herrscht, muss man es einführen.“Der rückhaltlose Theoretiker: „Die Teile des Rechts wurden immer schon von denjenigen geschaffen, die von solchen Teilbereichen auch betroffen waren.“Der aufdringliche Fromme: „Es braucht eine besondere Instanz, ausserhalb des Lebenszusammenhangs, die sagt, was Recht ist.“Der rückhaltlose Theoretiker: „Die ersten Rechtsdokumente aus dem Innern der Walliser Gesellschaft betrafen die Grenzverläufe von Alpen, zu denen die kleinen Dörfer Zugang hatten. Die Dorfleute hatten selbständig bestimmt, wie die Rechtslage künftig aussehen müsse; der Notar, in der Tat von Ausserhalb der Gesellschaft, hat das von den beteiligten Verlangte nur in eine Form gebracht, die die Zeiten überdauern soll.“

Heute mag das noch als neuartig und ungewohnt erscheinen, weil vom spontanen Anliegen, eine Frage mit religiösem Hintergrund adäquat beantwortet zu sehen, nicht mehr viel übrigbleibt; man ist im Vokabular der Rechtssoziologie aber auf einem Boden, der wie kein anderer für alle an allen Orten derselbe ist. Er bietet Gewähr dafür, aufdringliche Fragen gleichzeitig ohne Gefährdung der intellektuellen Redlichkeit beantworten zu können wie auch ohne im Diskurs der Religionen gefangen bleiben zu müssen, in dem ein Hin und Her von verständigen Begriffen noch nie möglich war. Der Rechtssoziologie begegnete ich zuerst vor über dreissig Jahren in einem gelehrten Buch von Gurvitch, wo mich nur die Form der hyperempiristischen Dialektik interessierte, mit derselben schwachen, aber gefolgsamen Intensität wie die kuriose von Mao, und dann später im dicken Buch von Habermas, wo die lustige Viper der Kritischen Theorie mit gezogenen Giftzähnen darniederlag – kein Wunder, suchte Habermas danach das Gespräch mit dem Papst auf Augenhöhe.

Nach Hegels Tod reagierte auf die Theorie der einen Vernunft mit dialektisch nur aus sich selbst entwickelten unterschiedlichen Forminstanzen neben Marx, der den Grad der Vernünftigkeit, an dem sie sich zu messen hat, in die gesellschaftliche Organisierung der Ökonomie legte und Nietzsche, der dem Schein der allgemeinen Vernünftigkeit die herrschende Destruktivität der Natur entgegenstellte, der inneren als Neurose, der äusseren als blindwütiger Machtwille, auch Kierkegaard, in Texten, die wegen ihrer biederen, indes vom Autoren strategisch intendierten Langweiligkeit für uns nicht mehr zuträglich sind. (Wie das ausschaut, wenn man sich heute philosophisch mit Kierkegaard auseinandersetzt, sieht man hier:https://picasaweb.google.com/kierkegaardlibrary/KierkegaardAndDeathConference#)Er unterteilt die eine, von der traditionellen Philosophie behauptete objektive Vernunft in drei Sphären, die der Einzelmensch gleichermassen, wo immer er gesellschaftlich auch stehen mag, in seinem Bewusstsein vorzustellen hat. Wie der Idiot der Computerspiele macht er die Erfahrung, dass er nicht von Anfang an auf alle Zugriff hat, sondern dass sie sich ihm als Levels und im zusätzlichen Begriff Kierkegaards als Stadien darstellen, die er nacheinander erreichen muss – der Sprung von der einen zur anderen, von der ästhetischen zur ethischen und schliesslich zur religiösen Sphäre gelingt ihm nur, wenn er gewisse moralische Qualitäten zu prästieren imstande ist. Die Anforderungen des Lebens nagen an der moralischen Integrität des Einzelnen, so dass der Sprung zur ständigen Herausforderung wird und lebenslang in Wiederholungen getätigt werden muss.

In der modernen Soziologie wird die philosophisch behauptete Vernünftigkeit in der Gesellschaft (und der Gesellschaft selbst) radikal verräumlicht, so dass zuweilen der Eindruck erwächst, sich auf den winzigen Besitztümern der Welt der alten Walliser Güterteilung zu bewegen. Wie die neobiedere Systemtheorie für jede neue Gesellschaftsfrage ein neues System mit beliebig vielen Subsystemen in den Theoriezusammenhang einführt, schafft die auf Selbstkritik ausgerichtete Soziologie Bourdieus beliebige Felder, die objektiv die Gesellschaft beschreiben wie auch subjektiv den Ort festlegen, aus dem der Akteur nicht auszubrechen vermag. Da das Begriffskorsett immer enger und unflexibler wird, in Tat und Wahrheit aber nie jemals imstande war, die objektiven Gebilde der Gesellschaft in ihrer Eigentümlichkeit und die subjektiven Impulse der Einzelakteure in ihrer singulären Kraft zu begreifen, muss vom Begriff des Feldes zu einem allgemeineren traversiert werden.

Man kann nicht sagen, dass der Begriff der gesellschaftlichen Bereiche zündend wäre, erscheint er doch als überlebt und allzu einfach, wenn auch neutral und von einer Theoriezugehörigkeit unbelastet. Seine Erscheinungsweise ändert sich aber sofort, wenn sein Zusammenhang nicht mehr auf einen unerkennbaren Gott ausgerichtet ist, auf die wilde Bestie, auf die Fabrik, die Anwaltskanzlei oder das Parlament, sondern da, wo er auftritt, programmatisch den Ausflüssen der Kulturindustrie zu widerstehen hat. An den Apparaten der Kulturindustrie wird die Welt der Wahrnehmung zum Einerlei. Im gleichen Zug, wie sie die Kommunikationsverhältnisse verflüssigen und im Wortsinne dynamisieren, jedenfalls im Namen Jasminas heute, vernebeln sie die grundlegenden Unterschiede, die die Objekte der Welt bestimmen: dem Akteur gesellschaftlicher Prozesse als Rezipienten von Sendungen erscheinen die Gehalte der Übermittlungen immer in der gleichen Form, nicht selten in einer umwerfenden Perfektibilität. Das Wichtige wird in demselben Kanal durchgeschleust, wo das viele Unwichtige es ununterbrochen tut. Der aus dem eigenen Lebenszusammenhang herausgenommene und verallgemeinerte Rezipient – Leser, Hörer, Betrachter – hat nichts in der Hand und keine Fähigkeiten, die ihm die Möglichkeit zur notwendigen Unterscheidung von Wichtigem und Unwichtigem verschaffen würden. Wie einem Schizophrenen stürzen die Phänomene auf ihn ein – und wie Don Quijote erscheint, wer im Angebot der Kulturindustrie nach Wertvollem sucht, ohne von der Geschichte der Auswahlprodukte eine Ahnung zu haben.

Der erste Bereich, den der Einzelmensch früher oder später für sich erobern muss, ist derjenige der eigenen Existenz, indem er von allen Angeboten abstrahiert, am einfachsten in einem Initiationsritus, in dem er einen der Apparate, das Fernsehgerät, zum Fenster hinauswirft. Zuweilen ist es ein langer Weg bis zur Einsicht, dass auch dann, wenn das Bewusstsein sich mit gar nichts Speziellem beschäftigt, es sich auf etwas Wesentliches ausrichtet, das eigene Leben, und dass diese Betrachtungsweise alle möglichen anderen zu jedem beliebigen Zeitpunkt, auch im Stress hitziger oder quälender Auseinandersetzungen und Belastungen, zu unterbrechen vermag. Erst wenn eine Spur der Erkenntnis in diesen Bereich gelegt worden ist, erscheint die Behauptung einfach, dass sich alle anderen Bereiche von diesem ersten unterscheiden und dass sie Unterscheidungen auch unter sich vollziehen. Welche Bereiche im Anschluss daran als einzelne zur Sprache kommen, ist unwesentlich, weil jeder für ein einzelnes Bewusstsein dominant werden darf, sei es für eine längere oder kürzere Zeit. Sind solche gesellschaftliche Bereiche für einen Einzelnen erst einmal benannt, die wirtschaftliche Selbsterhaltung, die objektive globalisierte Ökonomie, die Tages-, Verwaltungs- und Machtpolitik, die Disziplinen der Wissenschaften, die Disziplinen der Künste und die unzähligen Vermischungen und Ableitungen, erscheinen die Objekte der Kulturindustrie nicht mehr in einem Einerlei, wie sie in ihr vermittelt werden, und nicht mehr ahistorisch gleichförmig: indem der Einzelmensch sie situiert, werden sie subjektiv für ihn und sie je einzeln unterschiedlich bedeutsam, nach langer entbehrungsreicher Zeit objektiv erkennbar und schliesslich trotz des unaufhaltsamen Stroms von Nichtigkeiten, in dem sie unterzugehen drohen, gesellschaftlich vernünftig diskutierbar. Incipit moderna: dann wäre der Platz geschaffen für eine so leichte Gesellschaftstheorie wie die Theorie des kommunikativen Handelns, und die Moderne könnte beginnen.

In Zeiten des Mangels sucht sich der jugendliche Mensch eine einzige oder einige wenige Fährten, die er diszipliniert für sich verfolgen und gegen aussen verteidigen muss. In Zeiten des kulturindustriellen Überflusses schlägt er sich als frühgreiser Don Quijote im Sturm der Nebeltropfen einen Weg frei, in dem es nichts zu finden gibt, weil alles immer schon auf ihn einströmt und das Ganze von niemandem betrachtet wird, der ihn in seinem Tun zur Rede stellen könnte. Weiter geht es erst dann wieder, wenn die Einsicht sich breitmacht, dass der ganze Zauber sich immer noch, wie immer schon, auf kargem Boden und in Dürre abspielt.

Gestern auf Bayern 4 wie schon am 20. November 2010 auf Espace 2: Paul Hindemith, Cardillac (1926), unter Welser-Möst vom 23. Oktober 2010 in Wien. An diesem Stück lässt sich nachvollziehen, wie Adorno 1928 zu einer eigenständigen Art und Weise gekommen ist, die Dinge zu sehen, zu begreifen und darzustellen, nicht durch Einflüsse anderer Theoretiker oder durch Übernahme einer Theorie, sondern im Nachvollzug der aktuellen Musik. Hindemith wurde von Adorno lange bewundert, und der Komponist sah die Oper Cardillac als eine Art „konsolidiertes standard work“, an dem er als Künstler tel quel nun scheint gemessen werden zu dürfen.

Cardillac ist eine kurze Krimioper, deren Kompositionsweise ein äusserst hohes technisches Niveau mit grosser Könnerschaft darstellt und noch heute zu faszinieren vermag, weil der Komponist nicht zögert, rockige Rhythmen und knallige Effekte einzusetzen. Langeweile kommt musikalisch nicht auf, und würden die Partien von Stars der Unterhaltungsbranche gesungen, also ohne Opernhabitus, würde Cardillac von der breiten KonsumentInnemasse freudig beklatscht werden können. Etwas macht sie verdächtig, und dieses Falsche ist objektiv vorfindbar, gleichzeitig unabhängig vom kompositorischen Vermögen in den Details. Sich vorzustellen, dass sich aus dieser Musik weitere und neuere hätte entwickeln können, ist unmöglich. Der Grund liegt darin, dass ihre Teile in sich keinen Zusammenhang bilden, sondern disparat austauschbar sind und einem äusseren Zusammenhang angehören, der allein sie zusammenhält wie die Nummerngirls die Zirkustiere. Die Themen, die eine Befindlichkeit ausdrücken sollen, erscheinen, und dies keineswegs selten, wie in der Barockmusik in unveränderten Wiederholungen, auch dort, wo die repräsentierte Empfindung eine Erfahrung durchmacht, eine Veränderung. Das Falsche, das Adorno im August 1928 anlässlich einer Besprechung dieser Oper zum ersten Mal als objektive Unwahrheit, als Verfehlen des objektiven Wahrheitsgehalts verstehen möchte (Gesammelte Schriften 19, 138ff), besteht darin, das Einzelne nicht im Ganzen, im Zusammenhang, wie das bei Schönberg durch die Variation geschieht, vermitteln zu wollen, sondern in diesem Ganzen und durch es nur buchhalterisch aufzulisten. Nur die Musik Schönbergs vermag es, dem einzelnen musikalischen Moment so zu vertrauen, dass er sich nicht nur zu wiederholen sondern auch zu entwickeln und zu entfalten getraut. Was einem lächerlich an Cardillac erscheint, ist keineswegs ein Mangel an musikalischer Kraft – die Musik ist farbig und gleichzeitig frei von Kitsch – aber eine Unbekümmertheit der Wiederholung von Melodien gegenüber, wie sie nur der Unterhaltungsmusik heute noch ansteht.

Geist ist kein Ausdruck, den man unbedacht im Alltag benutzen möchte, und selbst in der Umgebung der Geschichte der Philosophie ist er ein problematischer Begriff. Trotzdem hat man in einem Video, das winziger Bestandteil eines grösseren Films geworden ist, der einen gewöhnlichen Welttag abbilden soll, den Eindruck, für einen Moment nichts als den Geist vor Augen zu haben:

Es dünkt mich immer mehr, die Realitätsgehalte der Fakultäten der Geistes- und der Naturwissenschaften würden einem Abtausch unterstehen, in dem die Physik peu à peu sich von der Realität entfernt und das, was noch vor kurzer Zeit dem Verdacht des realitätsabgekoppelten Ästhetizismus ausgesetzt war, an Realitätsbezug gewinnen würde. Die PhysikerInnen bewegen sich auf das hinzu, was Marx der Philosophie vorwarf, die blosse Interpretation der Welt, dieweil die gescholtenen MusikerInnen kompositorische Netze auswerfen, die nicht nur die Welt neu kartieren, sondern dem Publikum das zur Verfügung stellen, was es benötigt, um in ihr sich freier zu entfalten. Die Physik übergibt sich einem vorläufig unbekannten Sog, der sich von der Welt als Gesellschaft zu entfernen scheint, und überlässt die harte Arbeit des gesellschaftlichen Eingreifens denjenigen Troupeaus, die vormals und in längst verflossenen Zeiten die Luxusbauten der Eliten zu verschönern hatten. Keineswegs ist aber ihr Widersacher die Physik, sondern das Andere der Musik, die Kulturindustrie, unter derem Mist sie kaum mehr Luft zur Selbsterhaltung findet.

Soeben fertig geworden die erste Theorie, die auch ein Auge aufs Alpentörtchen wirft, den alpinen Kuhfladen:

PDF: http://www.ueliraz.ch/analyse-2010/alpen/staelle.pdf

HTML: http://www.ueliraz.ch/analyse-2010/alpen/staelle.htm

Jetzt müssen nur noch die Hunderte von Alpen, die 2010 fotografiert wurden, der Reihe nach an die richtigen Stellen kopiert werden. Das dauert ein paar fleissige Wochen.

Mit den Symptomen eines unlustigen Körpers naht die Zeit, da man sich Klarheit verschaffen und sogar stückweise Rechenschaft darüber geben muss, wie sich gewisse Entscheidungen und Fährtenwahlen ausgewirkt haben, in welchem Verhältnis zu anderen sie stehen und ob sie möglicherweise nach so langer Zeit heute noch einmal zu ändern wären. Das berufliche Scheitern wird mit dem körperlichen Horror zusammen nur angesprochen, um beide desto eindeutiger auszuklammern, nicht weil sie einer drohenden Selbststilisierung im Wege stünden, sondern zu jeder objektiven Aussage wie auch zu subjektiven über Objektives Zusätze erzwingen würden, die sie zur Unkenntlichkeit verzerrten. Da der Stärke der Interessen für Theorie und Musik früher wie später die Fähigkeiten nicht gleichermassen entsprachen, wurden einstens nur Ziele anvisiert, die etwas vermitteln, ein Gegebenes immer schon voraussetzen und das Schaffen von eigenen Gebilden niemals erfordern würden. Wer sich mit Theorie und den Künsten auseinandersetzt, muss nicht notwendigerweise ein ernstzunehmender Theoretiker oder Künstler sein, auch dann nicht, wenn die Bahn kaum den Bereich der Pädagogik streift. Ein Verhältnis zur Theorie ist aber gegeben, und es muss gehütet werden, wenn das Leben im ganzen nicht als zum Organisieren von Hobbies verkommen gedeutet werden soll.

Sowohl in biederer und seriöser wie auch in tendenziell ausgeflippter und revolutionärer Ausgestaltung leistet der engagierte Intellektuelle einen Verzicht aufs erschöpfende diskursive Darstellen der Theorie, um seinen Einsatz auf die Praxis zu konzentrieren. Auch wenn einem die Welt in einem desolaten Zustand erscheint, sind die Arbeiten dieser Philosophen, Soziologinnen, Schriftstellerinnen und Journalisten in den Medien doch präsent und erscheinen wenigstens aus diesem Grund erfolgreich. Sie stehen mit beiden Beinen in der Welt, und was sie tun, lohnt sich – nur die Lektüre ihrer Werke nicht. Ihre begrifflichen Argumentationen enden in Behauptungen, und ihr Aktivismus missachtet Sartre’s Einsicht in die Schwierigkeit aktivistischer Gruppen, in autoritäre, irrationale umzukippen. Weniger fasslich erscheinen die pragmatischen Intellektuellen, die mehr als die engagierten fast nur an den Universitäten und in den konservativen Büros der Machtinstitutionen wirken. In ihren Arbeiten wäre das eigentlich Falsche und Verschlafene der letzten zwanzig Jahre aufzuspüren, zum Kotzen diejenigen nahe der Fachökonomie mit der Betriebswirtschaft für die Schnösel aus den Villenvierteln und der Volkswirtschaft in ihren täglich wechselnden Theoriekursen, wo jeder Satz für eine Lüge steht: sie verzichten auf die Perspektive der Kritik und darauf, die Theorie als Platz der Auseinandersetzung noch ernsthaft in Erwägung zu ziehen; weder wollen sie die Theorie im ganzen weiterhin darstellen noch implizit auf eine phantasierte Bezug nehmen. Der Status solcher Theorie ist nicht einfach vorläufig, sondern unverbindlich. Um so drastischer wird in diesen Texten das andere der eigenen Position ausgeblendet – es fällt weg, und zwar, kurioserweise, als falsche Theorie, auf die man nicht mehr zurückzukommen hätte. Nicht der dümmste der Alten, Leibniz, behauptete, in nicht klar und eindeutig zu bestimmender Weise hätte jede Position in der Philosophie ihr Recht und stünde nicht ausserhalb der Wahrheit. Das findet kein Gehör, als ob auch hier die heutige Welt, die globalisierte Destruktivität, der Vernunft ins Gesicht schlagen wollte, die eine gewisse Zeit braucht, sich zu entfalten, und nicht beliebig beschleunigt werden kann.

Das Vertrauen in ein begriffliches, an der Gesellschaftstheorie orientiertes Darstellen von Einzelgebilden hat keine Bahn beschrieben, die sich nachzeichnen liesse und zeigt sich als bedauerlichen Fall ins Nichts. Man denkt an ein treibendes Floss im windstillen Ozean als Negativ eines Treutse Bo, eines Bocks in der einsamen Steinwüste – dessen Segelfetzen nur dann vom flauen Wind noch Nutzen ziehen können, wenn dort, wo nichts mehr ist, noch mehr Ballast abgeworfen und der Blick auf noch Kargeres gerichtet wird, immer noch weiter abstrahierend von dem, was das gesellschaftliche Leben und der gesellschaftliche Zusammenhang einem als schlechte Notwendigkeit aufdrängen. Ein solches Terrain wurde im Wallis weit ausserhalb der Dorfränder gefunden, fast schon in der Zone dessen, was peu à peu daran ist, nicht mehr Gletscher genannt werden zu können. Auch diese obersten Flecken sind noch Bestandteil der Gesellschaft, weil ohne sie das Überwintern der Familienkuh, singuläres Kapital der Gesellschaftsteile, unmöglich gewesen wäre. Als materieller Teil der Gesellschaft sind sie Moment der Theorie und zeigen sich in dem, was für die wanderlose Winterzeit zum Thema der Gletschersoziologie wird; sie stehen herum als nichts weniger denn ihr Schlüssel: Ställe.

Das Zentrum der Musik ist ihr Schöpfer, der komponierende Mensch. Er entäussert seine Werke, damit auch andere in sie Einsicht nehmen können. Macht er es schriftlich, nimmt diese Form der Entäusserung selbst auch Einfluss auf die Musik. Liegt sie erst einmal stumm vor, kann sie von einzelnen gelesen werden; realisiert wird sie erst im Spiel durch weitere, andere. Und doch kann sie in der Aufführung, die ihr notwendig scheint, Schaden nehmen. Eines ihrer Ideale ist die reine Notation, ein anderes die Interpretation, die als ideale bewundert wird (durch kritisches Beschreiben und möglicherweise durch physikalische Archivierung), ein drittes der hörende Mensch, der das Werk im Verlauf des Zuhörens quasi neu nachkomponiert. Und alle diese Ideale sind gewöhnlicher Bestandteil eines historischen und gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs, in dem sie geschehen. Es macht nicht die geringste Mühe, sich mit der Musik auseinanderzusetzen, ohne dass man wüsste, wann man in einem Werk oder in einem Konzert mit improvisierten Anteilen die Musik wahrhaft begriffen hätte. Entscheidend ist nur, dass man sich bemüht, ihr mit Wahrhaftigkeit die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie zu verdienen scheint. Viel Wagnis ist nie dabei.

Mit den Bildern ist es nicht viel anders, auch dann nicht, wenn man sich in der allgemeinen Bilderflut einer besonderen ausgesetzt sieht. Auch wenn es einen objektiven Inhalt gibt, einen Menschen hinter jedem erstellten Fotobild und sowohl einen engen wie einen erweiterten Zusammenhang, in dem das Bild steht, ist die Frage, wo und auf welche Weise das Wesentliche des einzelnen Bildes aufzustöbern sei, unecht, aufgesetzt, überflüssig. Die Spontaneität in der Betrachtung ist schon Kraft und Garantie genug, dass der sehende Mensch nicht irregeführt wird. Der Betrachter ist frei ausser in dem, dass er sich betrachten muss. Ist sein Aufmerksamkeitspotential klein, so sieht er sich als schwacher, der von jedem Inhalt absieht und sich aufs Technische bescheidet; hat er Lust auf Unterhaltung, gibt er sich dem Spiel der Kontraste, Formen und Farben hin, solange sie ihn reizen; er kann auf denjenigen Ebenen vergleichen, wie es ihn gut dünkt, derjenigen des Fotografierens oder der selbst erlebten beziehungsweise noch zu erlebenden Bildinhalte – und er kann, sofern die Zeit ihm gegeben ist, die weiteren und engeren Kontexte in seiner Aufmerksamkeit berücksichtigen, die immer schon objektiv von den Inhalten und subjektiv durch die Form der Präsentation gegeben sind. Wie in der Musik ist es unsinnig, ein Ideal herauszulösen und die anderen Arten und Weisen des Betrachtens dadurch aggressiv in Frage zu stellen.

Gliese 581g wurde vor kurzer Zeit als einer der Planeten ausserhalb des Sonnensystems bekannt gemacht, der aus einer solchen Masse besteht und in einem solchermassen bestimmten Abstand seinen Sonnenstern umkreist, dass er möglicherweise Wasser enthält und unter einer Atmosphärenhülle steht. Er ist Teil eines Prozesses der Erkenntnisgewinnung, die unmöglich scheint und doch in beschleunigten Abständen Ergebnisse zeitigt, die nicht gänzlich mathematisch formal und substanzlos sind. Das Denken über die Welt in ontologischen Kategorien erfährt mit solchen Erkenntniseinbrüchen einen Impuls, der die Einschränkung des Redens über das, was ist, auf die Perspektive der Erdenwelt aus der Fassung bringt. Den ErdenbürgerInnen wird es allmählich und ohne regressive Ausbrüche auf die Phantasien der Science Fiction, die ein Feld des Nichtwissens auspinseln, um nichts weniger unaufhaltsam geläufig, das Geschehen auf der Welt auch von aussen zu betrachten. Was ist, braucht dann nicht mehr von einem Guten oder einem Bösen geschaffen zu sein, um im Ganzen sinnhaft begriffen werden zu können (der gewöhnliche, beschränkte und philosophisch aktive Mensch benötigt keinen Sinn der Welt im Ganzen, um mit Notwendigkeit gegen das herrschenden Leid praktisch vorzugehen oder wenigstens gegen es Stellung zu beziehen); die Anstiftung zum Sein kann völlig beiläufig geschehen sein, als Spiel nicht unmöglich, das aufgegeben wurde, ohne dass seine Anordnung schon weggeräumt worden wäre. Käme der Spieler zurück und würfe einen Blick auf das, was zwischenzeitlich ohne ihn und seine möglichen MitspielerInnen geschehen war, würde er sich die Augen reiben, in welcher Weise ein Seiendes dieser Welt, das mit einer besonderen Begabung ausgestattet worden war – mit ihrem Einsatz nämlich das Allgemeine und für Alle Gute überhaupt kenntlich machen und sehen zu können – die Zerstörung allgemein macht. Er grübelt darüber nach, was besser wäre, dem Spiel eine andere Richtung zu geben, es abrupt zu beenden oder es seinem Lauf zu überlassen, sich qualvoll selbst zu beenden. Mehr denn je wird es zur heiligen Pflicht des gewöhnlichen Menschen, sich mit denen nicht zu verbünden, die Macht und „Verantwortung“ für sich in Anspruch nehmen. So zu leben, war aber noch nie mit einer göttlichen Gabe verrechnet worden, sondern gehört zum Spiel der Zeit immer schon, in dem nicht einmal das mindeste vorgesehen wäre, dass die Mächtigen in ihren Ansprüchen vergessen gehen.

Ein zentrales Moment der gesamtgesellschaftlichen Veränderung, die die Globalisierung beinhaltet, führt zu einer Umwertung in der geschichtsphilosophischen Deutung und der utopischen Wertsetzung: das überlieferte Bilderverbot, das eine linke Perspektive mit gleichzeitiger Abwehr alles Stalinistischen und sonstwie Autoritären erlaubte, erfährt dadurch eine objektive Abwertung, dass eine progressive Politik heutzutage fahrlässig erschiene, die nicht in ökonomischen und versicherungsmathematischen Termini zu beschreiben vermöchte, welche lokalen, regionalen und globalen Auswirkungen ihre neuen Eingriffe haben werden. Das weiss jedes Kind und macht jeden Erwachsenen unsicher. Die geschichtsphilosophische Deutung von Einzeldingen ist frei von diesem Problem, weil der Anteil des Utopischen und Ausgepinselten nicht zu ihrer Arbeit gehört, sondern den Gebilden selbst intentionslos immer schon zukommt. In der politischen Deutung der Gesamtgesellschaft muss dieses Problem erst noch eingeübt werden. Man muss sich in der Politik getrauen zu sagen, dass die Eingriffe Veränderungen zur Folge haben – und man muss die Kenntnisse an den Tag legen, in welcher Weise sie sich im Verlauf der Zeit einstellen werden. Man sieht sich heutzutage gezwungen, mit dem vernünftig zu argumentieren, was noch nicht ist.

Dem verblödeten Menschen mangelt es nicht am Vermögen, intelligent zu denken und zu handeln; was er verabscheut, ist das, was dem Spiel entgegenzustehen droht, die Ernsthaftigkeit. Die Unterhaltungsprodukte dürfen in allen ihren Momenten die Grenzen der Komplexität ausreizen, solange sie als Ganze nicht in Ernsthaftigkeit umkippen. Erst wo der Verdacht im Raume steht, ein Gebilde wäre insgeheim nicht als Spiel gedacht, sondern ernst, bricht es aus dem verdummten Menschen heraus und er denunziert das Komplexe – die schwierige Musik – als widernatürlich. Das Naturverständnis opfert sich in der Kulturindustrie gänzlich an die Künstlichkeit; die Berufung aufs Natürliche – „Menschliche“ – ist losgelöst von jeder Natur.