Fertig Winterschlaf!

Sonntag, 28. Februar 2010Brunelli ist schon wieder aus den Federn:

http://vipere-passion.over-blog.fr/article-le-premier-serpent-de-l-annee-2010-45780963.html

Brunelli ist schon wieder aus den Federn:

http://vipere-passion.over-blog.fr/article-le-premier-serpent-de-l-annee-2010-45780963.html

Erste Amsel im Jahr, die noch in der Nacht vor der Dämmerung um 6.20 Uhr ernsthaft zu singen beginnt und dies ohne zu unterbrechen bis in den hellen Tag durchziehen wird. Immerhin ein kleines Freudelchen, jetzt.

Nach dem mehrmaligen Hören der zwei Streichquartette Bergs mit dem LaSalle Quartett gestern verfolgte ich diejenigen Weberns, nicht mit den Partituren, die in den Büchergestellen vergraben sind, aber immerhin mit den Tempobezeichnungen aus dem grossen Booklet. Wieder einmal kam es zur Erfahrung, von der schon einige meiner Generation zu erzählen wissen, dass derjenige, den man in der Jugend am meisten favorisierte, Webern, peu à peu verblasst und die Musik von Berg einen immer stärker und gehaltvoller dünkt. (Das Verhältnis zu Schönberg ist von dieser Spannung nicht betroffen – phasenweise setzt man sich mit ihm auseinander, mit unangetasteter Begeisterung, darauf folgen Zeiten, wo seine Musik im Hintergrund bleibt und, weil die Radiostationen verantwortungslos programmieren, auch „zufälligerweise“ gar nicht mehr gehört wird.)

Diese Erfahrung ist über die ganze Geschichte der Musik verstreut zu machen, dass Komponisten, deren Werke objektiv in keiner Weise von negativen Qualitäten betroffen wären, trotz unbestrittener Meisterschaft einem erscheinen, als ob in ihnen die Musikgeschichte zum Erlahmen komme und nicht mehr weitergehen wolle – als ob sie nicht vom künstlerischen Willen besessen gewesen wären, dass Musik immer darin bestehen müsse, zu neuen Horizonten aufzubrechen. Mit etwas Peinlichkeit und ohne Vermögen, die Urteile in den Kompositionen als Texten selbst nachvollziehbar machen zu können – als wäre im Detail falsch komponiert worden – dünkt es mich nichtsdestotrotz erhellend, die historischen Komponisten in zwei Typen einzuteilen, in diejenigen, die die Musik vorwärtstreiben und diejenigen, die eine Phase abschliessen. Die Vorwärtstreibenden treten hinaus an die frische Luft, die anderen schliessen die Tür hinter ihnen zu oder, um Poe noch nicht ganz zu verlassen, die einen schliessen die Musik ein, als ob sie sich nicht mehr weiter entwickeln dürfe, andere treten die verschlossene Türe wieder auf, wie General LaSalle. Entscheidend ist nicht, was im Material herauszulesen ist und was eine nachfolgende Generation daraus für Schlüsse zieht, sondern was der Künstler in den einzelnen Werken daraus gemacht hat; entscheidender als das Material ist die ästhetische und philosophische Haltung, in der die Töne gesetzt worden waren.

So kommt es, dass heute, nachdem der Materialstand in Weberns Musik keine Unbekannte mehr enthält, anders als in der Mitte des 20. Jahrhunderts Webern stärker in den Sog der unprogressiven Komponisten und Komponistinnen zu geraten droht und denjenigen zugeordnet wird, bei denen die Vorstellung während des Hörens ihrer Musik schwierig ist, wie denn aus derselben etwas Neues entstehen sollte. Webern empfinde ich heute eher auf der Seite stehend von Händel, Mozart, Schumann (diese Musik erscheint mir seit je wie geschichtlich vakuumisiert), Mendelssohn, Tschaikowsky, Mahler, Sibelius, Strawinsky, Boulanger, Rihm. Umgekehrt macht es keine Mühe, Berg den Vorwärtstreibenden beizugesellen wie Monteverdi, Bach, Beethoven, Schubert, Wagner, Mussorgsky, Debussy, Ravel, Schönberg, Varèse, Cage, Boulez, Stockhausen, Nono, Saariaho.

Wenn Poe in der Geschichte vom Pendel das Problem zur Sprache bringt, das Lebensgefühl des Bedrohtseins, findet sich im Spiel der Streichquartette Alban Bergs mit den Musikern von LaSalle die Lösung. 1971 publizierten sie sämtliche Quartette der damals so genannten Neuen Wiener Schule (heute betont man die Souveränität der Einzelnamen, ohne Berg und Webern als Schüler Schönbergs weiterhin kleinhalten zu wollen). Das frühe Quartett mit nur zwei kurzen Sätzen von 1909 und die Lyrische Suite mit sechs Stücken von 1926 funkeln in dieser Aufnahme wie zwei besonders grosse und scharfe Kristallgruppen, die ein Strahler nach monatelanger Schwerstarbeit im Fels und geduldiger Bergarbeit dem Publikum präsentiert. Man vertraut der Musik vom ersten bis zum letzten Ton und hat kein einziges Mal das Gefühl, etwas sollte anders komponiert worden sein („weniger langweilig“) oder anders interpretiert werden („spontaner“). Ohne Anstrengung und ohne disziplinarisches Zutun bleibt die Aufmerksamkeit während 45 Minuten gleichschwebend durch alle Passagen, man könnte auch sagen: gebannt, weil sie sich gänzlich zwanglos der Fülle der Reize hingeben darf. Adorno gebraucht diesen Ausdruck Freuds, der seinen späten statischen vom Vorrang des Objekts vorwegnimmt, nie, jedoch, und das fällt in der Tat auf, die Formel davon, dass schon im ersten Quartett alles gleich nah zum Mittelpunkt stehe, in einem Werk für Heutige noch völlig abgestützt auf die Füsse der Tonalität, indes schon dialektisch zwölftönig gedacht, wo der Verlauf im Kleinen das Ganze voraussetze wie die Form, die zerstörte Sonate, aus den Ereignissen im Kleinen aufzuspüren sei.

Man könnte noch AMIL erwähnen von Urban Gwerder, das ich zu den Zeiten, als Derrida den Facteur der Wahrheit verfasste, in einem Beizenkonzert mit der Gruppe nicht Wiesengrund, aber immerhin Wiesenkraut vortrug, als Flötist, „… wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein…“, von wo es anderswohin weiter ginge, Alla Zappa: man kann die Quartette Bergs ganz ohne Schaden sich auch mit den Ohren des Rocks zu Gemüte führen.

Edgar Allan Poe ist ein Autor, mit dem man früh in Kontakt gerät. Seine Geschichten enthalten viel der existentiellen Spannungen, die das Leben in der Pubertät ausfüllen. An die erste Lektüre kann ich mich nicht mehr erinnern, die zweite war ein antiquarisch erstandenes Buch, die letzte folgte 1980 der Gesamtausgabe der Übersetzer Arno Schmidt und Hans Wollschläger. Obwohl das Initialverhältnis nie verschwunden war, in dem dieser Autor nur zwecks Entkrampfung durch Spannung und als veritable Unterhaltung konsumiert worden war, erfahren seine Texte sporadisch neue Schübe der Bewunderung, und die Lektüre des Vierzigjährigen von Zettels Traum machte es zum sträflichen Widersinn, ihn als blossen frühen Zulieferer der Kulturindustrie abzuwehren. Dieses Zusätzliche indes, das uns Schmidt durch den physischen Gewaltakt von Zettels Traum einprügelte, den ich als Buch heutzutage nicht einmal aus einem ebenerdigen Regal mehr herausnehmen und auf dem Boden aufschlagen könnte, hat in der objektiven Geschichte der Theorie keine Entsprechungen, die über Derridas in der Postkarte* veröffentlichte kühne, aber um nichts weniger sorgfältige (und mit voller Wucht einer gesellschaftlichen Institution ignorierte) Auseinandersetzung mit Lacans 1955 verfassten Spielereien über den Entwendeten Brief hinausgingen, in denen Poes Text und die Geschichte seiner Lektüre so entstellt worden waren, bis Lacan an der Spitze eines philosophischen Rechtfertigungssystems zu stehen kam. Die historische Achtung, die Poe geniesst, hat etwas Anrüchiges wie der Achtungserfolg, der einem einmal gezollt wird und von dem in Erinnerung bleibt, dass er nur ein einziges Mal geschehen war. Auf diese Weise dünkt es mich, könne der Geschichte mit dem Titel Das Pendel von heute aus ein Sinn untergeschoben werden, der in gewisser anrüchiger Beschränktheit, die zu bestimmen ist, Allgemeinheit und sogar eine gewisse theoretische Kraft beanspruchen dürfe.

Poes Geschichte Der Entwendete Brief wurde vor Lacan schon von Marie Bonaparte in ihrer 1933 veröffentlichten Poe-Studie wertgeschätzt, die nicht ohne Stolz einen Brief von Freud an sie selbst und über sie wiedergibt, wo er die Wichtigkeit der Lebensereignisse fürs Verständnis der Texte Poes hervorhebt. Der erdichtete Brief an die französische Königin gilt sowohl als Faktor der Macht wie als ihr Stolperstein; unter ihren Augen und denen des Königs wird er von einem Minister entwendet, um ihn per Gelegenheit als Druckmittel einzusetzen. Die Polizei untersucht dessen Haus, ohne den Brief zu finden. Nur der Psychoanalytiker-Detektiv Dupin stöbert ihn auf, ersetzt ihn, den offen daliegenden, durch einen anderen, der seinerseits später den Minister in Verlegenheit setzen wird, und bringt ihn der Königin als deren Wahrheit zurück. Derrida, ohne Lehranalyse, aber bei Abfassung des Textes schon knapp zwanzig Jahre mit einer praktizierenden Psychoanalytikerin verheiratet, zeigt, wie Lacan nicht nur Poes materiell geschichtlichen und individuellen Arbeits- und Lebenszusammenhang gleichwie die Rezeption verschweigt, sondern auch die Geschichte selbst entstellen muss, um dorthin zu kommen, wo er von allem Anfang an hingelangen will: Der Detektiv-Analytiker hat immer schon die Wahrheit, wenn der Patient in die Analyse kommt, er bringt ihm oder ihr auf jeden Fall und mit Garantie die Wahrheit, sie kommt immer an. Indem Derrida das von Lacan Ausgeklammerte, die effektiven Gegebenheiten, neu ins Spiel bringt, verliert das Konzept von Wahrheit jede Möglichkeit, in einem Begriff wie dem des Phallus oder der Kastration verdinglicht zu werden. Der ontologische Status des Briefs in Poes Geschichte mag der der Kastration sein, die Lacan hypostasiert; Derrida hält ihn so offen wie möglich, um dank ihm von der Wahrheit weiterhin sprechen zu können, ohne ihr einen seienden Wert unterstellen zu müssen. Sie steht nun da als Ambiguität ohne fixen Inhalt, und sei er noch so formal ausgedünnt. Wie die Meute sich zur Phantasterei aufpeitscht und es in ihren Augen niemals geschehen sollte, dass sich die Philosophie als immer schon von jedem im Alltag vollzogenes Leben zeigte – dem Ambiguen gegenüber offen oder verbiestert – hat dieser grosse Text nicht nur kein Verständnis gefunden, sondern Derrida als Philosophen der Ambiguität in den Institutionen der Psychoanalyse anzuerkennen a forteriori misskreditiert.

Als ein anderes Sinnbild erscheint mir jeden Morgen zwischen drei und vier Uhr Poes Geschichte Die Grube und das Pendel, die ich das letzte Mal vor dreissig Jahren gelesen hatte. Es ist nichts im Ablauf der Geschichte, das, vermittelt durch Theorie, zu denken gäbe, sondern es sind unvermittelt zwei ihrer mehreren Bilder, die das körperliche Liegen kurz nach dem Erwachen widerspiegeln, ohne dass etwas Weiteres im Kopf geschehen würde als ihre ständige punktuelle Erinnerung, seit drei Monaten ungefähr, als gewisse Symptome sich im Gastgebilde zwischen linkem Bein und Rücken, das medizinisch erst 2006 aktenkundig gemacht wurde (aber gemäss Indizien immer schon da war), vom Gewebe und dessen Nervenbahnen in den Knochenbau zu verschieben begannen, wo sie das ganze Gerüst nun vom Oberschenkel links bis – je nach Lage – zur Schulter rechts spürbar machen, einerseits als die Wände selbst, die in der Geschichte glühend auf den Erzählenden von allen Seiten her langsam heranrücken, andererseits, in einer Art Deutung oder wenigstens Verdeutlichung, als das Pendel, das von oben hin- und herschwingend langsam herabgelassen wird und irgendeinmal den Körper hart aufschneiden wird: die näherrückenden Wände als die eigentlichen, eigenen Körperteile nach langem Liegen, das Pendel als zusätzliche, verschobene Vorstellung und allgemeines Bild der Drohung, das jeder körperlich Gemarterte vom Geschehen machen kann und das den empirischen Vorgängen immer widerspricht, indem es anders ist als sie in ihrer wirklichen Gegebenheit. In meinem individuellen Erleben erfahre ich es als Deutung des ersten, das ich notiere, ohne dass es von diesem sagen könnte, wie es beschaffen sei, wirklich gefährlich – maligne – oder bloss phantasiert gefährlich. Das Schauerliche und Phantasierte ist einmal in der Geschichte, einmal, ohne festgelegten Vorrang, im Phantasierenden. Dass die ganze Geschichte aus einer Serie besteht, deren Teile und Zuordnungen im Gedächtnis verworren erinnert werden, scheint nicht wenig typisch für Alpträume als Echo wirklich erlebter traumatischer Ereignisse, deren Negativität stetig wiederkehrt. Das Lebensgefühl des Kindes nach Operationen war nie anders als dasjenige des Alten vor ihnen, die es doch bessern sollten.

Das Gebilde, das zu denken gibt, ist weder die Geschichte Poes noch das feste als Zusätzliches im Körper, sondern dank diesem der Zwang, an jene zu denken, als ob sie etwas übers Allgemeine heute auszusprechen imstande wäre, als ob sie, analog des Briefes für die Epoche der Metaphysik, ein exemplarisches Stück für die Epoche der Kulturindustrie wäre – als ob ihrer zu gedenken schon bedeuten würde, das Makelhafte der kulturindustriellen Ungebilde in ihr bestimmen zu können. Die Notwendigkeit in diesem Zwanghaften wird kaum genügen, um von einem theoretischen Erkenntnisinteresse sprechen zu können, das eine Deutung des Bildes vom Pendel und von den stetig heranrückenden glühenden Wänden verständlich machen würde. Von einem medizinisch-therapeutischen, das die Ängste beruhigen sollte, kann gleichwenig gesprochen werden wie tel quel von einem praktischen oder emanzipatorischen, das die Voraussetzungen ausser Kraft setzen sollte. Trotzdem lässt sich die Kritik der Deutung einer Geschichte von Poe, gleichzeitig die Motivierung dieser Notiz nur begreifen, wenn ein Erkenntnisinteresse deutlich gemacht wird. Der Interpret einer Schauergeschichte, die er auf eigene Gegebenheiten bezieht, tut gut daran, jedes Lamento radikal infrage zu stellen und als schlechte Selbststilisierung auf Distanz zu halten. Moralisch-praktische Gebote lassen es als tunlich erscheinen, dass einer die Besonderheit von fehlbaren Gegebenheiten in ihrer Intention prüft und so ihr alsdann eine Wendung verpasst, damit sie vom Individuellen absieht und das gänzlich gesellschaftlich Aktuelle in ihr zum Thema zu machen beginnt. Die Besonderheit liegt im Privileg, das, was der Gesellschaft nur abstrakt droht, konkret zu erfahren. In solcher Erfahrung muss es zur Norm werden, das Schauerliche zu bejahen, um seinen Gehalt, empirisch getrennt von der individuellen Existenz, in den gesamtgesellschaftlichen Tendenzen deutlich zu machen. Das wird dann möglich, wenn die Brutalovideos so in einem Diskurs gedeutet werden, bis ihr Wahres kenntlich wird: dass sie die Lebenssicht der Behinderten und der Invaliden zum Ausdruck bringen und nichts anderes sind als deren eigene und eigentliche Repräsentationen. Auch wenn ich zwischen Computergames und Videos nicht unterscheiden kann (das letzte Computergame, das ich selbst gespielt hatte, war vor zwanzig Jahren ein sogenannter Flugsimulator auf einem Ataricomputer), dünkt es mich eindeutig, dass ihre Hersteller die reale Utopie verfolgen, die ganze Welt zu einer von Behinderten zu machen. Es gehört zur Aufgabe dieser Gruppe, den Status der Helden und Heldinnen, der sich in ihnen artikuliert, für sich in Anspruch zu nehmen und der Allgemeinheit, die aus den reinen und absoluten Konsumenten nicht nur dieser Spiele, sondern der Kulturindustrie überhaupt besteht, deutlich zu machen, dass ihr Ideal immer schon real war und von jenen, den Invaliden, gelebt worden war. Möglicherweise ist da, im Lamentoverbot, ein kleiner Murks, ein Dreh zuviel, und von Wahrheit sprechen kann man im Kaputten nicht. Aber der moralischen Lüge, die in den Spielen steckt, lässt sich immerhin, praktisch, eine Irritation verpassen; auf sie sich zu berufen wird letztlich widersinnig werden. Der Mist, in dem die unglücklichen Bewusstseine, die schwachen Iche der Spielenden, ihre Ideale bewundern, wird auf solche Weise in einem gesellschaftlichen Diskurs ausgekarrt, dass die phantasierten Ideale als das dastehen, was verdrängt wird, das real Kaputte und Gescheiterte.

Derridas Auslöser sind Textdeutungen, die sich darin verstiegen haben, durch falsche Tricks metaphysische Legitimation in Anspruch zu nehmen, um die Vorgehen in ihren Objekten, allgemein und absolut, zu verstehen. Adornos Auslöser sind Gebilde, in denen die Reste ihrer Unwahrheit begrifflich zu explizieren versucht werden, damit sie in neueren, von neuem wahren Zusammensetzungen zu neuen Gebilden führen mögen, letztlich zu neuen ästhetischen Werken oder neuen gesellschaftlichen Verhältnissen. Der Zwang zur Pendelphantasie scheint mir präzise ein solches zu sein, empirisch und roh, das tagtäglich zwischen drei und vier Uhr zum Auslöser an die Erinnerung an Poes Geschichte wird. Wir haben sie alle in uns, die Auslöser, die uns zu denken geben. Dass sie in Texten wären oder in Gebilden der Kunst oder Gesellschaftsphantasien, ist nur eine ihrer Besonderheit: alle Wahrheitsphantasien haben auch zu allen einzelnen Körpern Bezüge, in denen sie geschehen. In den Tod abgedrängt zu werden, ohne dass das schuldige Subjekt sich zeigen müsste (die Henker in Poes Pendelgeschichte machen zwar Arrangements, vollziehen aber nicht wirklich eigenhändig das Todesurteil: der Gemarterte soll selbst in die Grube, in den endlos tiefen Schacht hinunterspringen), ist ein Bild, das Allgemeinheit beansprucht. Wir alle sind, in einer anrüchigen Allgemeinheit, die das effektiv Kranke nicht vom Gesunden mehr zu trennen braucht, weil sie mit dieser Unsicherheit umgehen kann, in dieser Situation und erwarten den Tod, aber immer wieder stehen wir ausserhalb dieser Szene, ausserhalb der Anordnung des Pendels und der glühenden Schiebewände, wohlwissend, dass wir nicht in der Distanz zum Unrecht ausserhalb bleiben können, sondern zurück wieder müssen auf den Tisch, angebunden, voller Angst und trotzdem genau wissend, dass wir – immer – auch ausserhalb sein können und – denkend – davon und zu Besserem rennen könnten. Wie etwa zur Musik.

* Zur Abfassung dieser intimen Notiz wurde nur Derridas Aufsatz Der Facteur der Wahrheit in der Zweiten Lieferung der Postkarte (von Sokrates bis an Freud und jenseits), Berlin 1987 wiedergelesen (Übersetzung Hans-Joachim Metzger; Originaltext 1975) sowie der Inhalt der Poegeschichte Das Pendel nachgegoogelt gleichwie Stellen, die Neueres zu Poe-Schmidt-Lacan-Derrida beitragen könnten.

Beim Aufwachen weiss ich, dass drei Tode geschahen, alle durch Unfälle mit Fahrzeugen – auch wenn es keine eigentlichen Verkehrsunfälle waren, handelt es sich möglicherweise doch alles nur um gelesene Tagesreste, mit Ausnahme des dritten. Vom ersten habe ich keine Ahnung mehr, vom zweiten nur, dass einer durch ein Fahrzeug plattgewalzt wurde. Ich stehe am Ausgang einer Sandstein- oder Lehmgrube wie ich eine an unvereisten Winterspaziergängen passiere, spreche mit jemandem Einzelnen oder in einer Gruppe, mit Bestimmtheit über den zweiten Toten. Man sieht mitten in der Grube auf der bewaldeten Anrisskante, knapp 100 Meter hoch, ein Fahrzeug wie einen Laster, der die Ladung kippen will. Aber es ist ein kleines Fahrzeug, ein winziger offener Vierradantrieb, ein Töff eher auf halbmeterdicken Rädern, wie man sie neuerdings nicht nur an Touristenorten sondern auch abgelegen wie auf Tatz oder Salanfe zum Kotzen gruusig bewundern kann, und er fährt über die Kante, stürzt waagrecht auf den Grund. Der Fahrer ist flach, aber Helfer sind sofort zur Stelle. Ungleich meinen Gesprächspartnern wende ich den Kopf dorthin und sehe, dass der Abgestürzte entgegen allen Erwartungen, in den Armen der Helfer hängend, sich hin zu uns, Richtung Ausgang der Grube schleppt.

Das Wallis immer mehr als Gletscher, unterm Bietschhorn schon fast wie beim Konkordiaplatz:

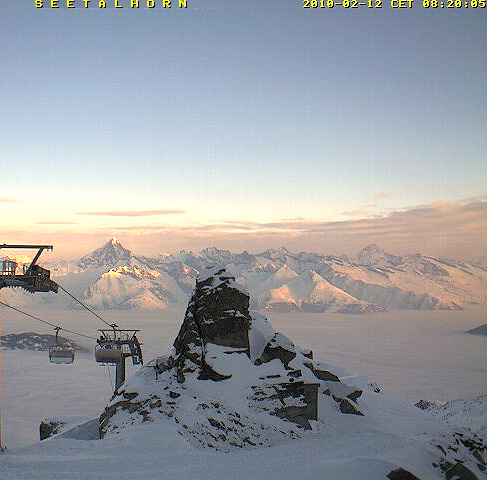

Das Wallis heute wieder mal unterm Nebelmeer, mit Mischabel, Weisshorn, Matterhorn, Dent Blanche:

www.gemmi.ch – kein Bartgeierfotograf in Sicht…

Ich wundere mich darüber, wieso andere Leute im Haus einen Prozess, der an Strom gebunden ist, nicht zu Ende führen, und merke etwas später, als ich im Keller meine gewaschene Wäsche aus der Maschine nehmen will, dass diese blockiert ist und sich nicht öffnen lässt, weil sie noch nicht hat zu Ende waschen können: der Strom ist ausgefallen, und zwar im ganzen Haus. Es ist Nacht geworden, und ich bin nur deshalb im Keller, weil ich mich daran gewöhnt habe, mich auch ohne Licht sowohl in den Räumen meiner Wohnung wie im Treppenhaus zu orientieren (im eigentlichen Kellerraum und in meinem Schlafraum hat es auch in Wirklichkeit schon lange kein Licht mehr). Nun will ich die Sicherung auswechseln und merke erst jetzt, dass diese Präzisionsarbeit ohne Hilfslicht nicht zu tätigen ist. Im Haus (des Seins: der Sprache) wird bis am nächsten Morgen nichts zu machen sein, das auf Strom angewiesen ist; die Wäsche wird bis dann in der Maschine bleiben müssen. Ich erwache ohne Gefühle des Missmuts.

(Ich bin seit fünf Tagen an einem Text, dessen Intention mir immer klar zu sein schien, der sich aber trotzdem nicht zu Ende schreiben lässt, weil eine entscheidende Deutungskategorie, die Adorno und Derrida parallel führen liesse, dem Ganzen widerspricht und es unsinnig werden lässt. Es mangelt an einem zusätzlichen Erkenntnisinteresse zum theoretischen, praktischen, therapeutischen und ästhetischen, das die individuelle existentielle Bedrohtheit mit den aufgezwungenen Mustern der Kommunikation, die die Regression fördern, diskutierbar macht, ohne dass das Lamento, das offene Jammern, alles verfärben müsste.)

Das Wallis heute nicht unterm Nebel- sondern Eismeer, mit Bietschhorn und Aletschhorn:

Ich sitze am Computer und bearbeite Bilder. Eines hat einen grossen, hellblauen Himmel, in dem sich ein Fehler befindet wie die Spiegelung in einem Comicsfenster, ein mit einem weissen Strich nur halb ausgemaltes gedelltes Viereck. Ich entferne es, nicht ohne mich zu fragen, wie dieser unbekannte Fehler wohl entstanden sei. Ich gehe auf den Balkon. Die Wohnung und diese Dachterrasse habe ich im wirklichen Leben noch nie gesehen, äusserst grosszügig und gefühlsmässig doch so, als hätte ich immer hier gewohnt, bedeckt und doch zuoberst auf einem hohen Haus über einer eher grossen Stadt. Ich sehe mit Verwunderung im Himmel das Objekt, das ich fälschlicherweise als einen technischen Bildfehler taxiert hatte. Dieses Objekt wächst nun schnell zu einer Windhose aus, dann zum riesigen Schlauch eines Tornados (ich hatte noch nie einen gesehen). Er bewegt sich schnell über die Stadt hin auf mein Gebäude zu, und ich sehe, dass er allein aus unendlich vielen beschriebenen Seiten besteht, möglicherweise aus allen je von Menschen beschriebenen Seiten. Er braust zunächst als normaler Wind auf mich zu, dann merke ich, dass es zu spät ist, um die Balkontüre wieder zu erreichen und in die Sicherheit der Wohnung wieder zurückzukehren. Ob ich vom Tornado mitgerissen werde, liegt schon im Phantasieren des Traumaufwachens.

Kurz nach dem Aufwachen heftige Bauchattacke, um Mitternacht, sechs Stunden nach dem Essen, aber nicht wie die Koliken der Laktoseunverträglichkeit zuunterst im Bauch (von 2003 bis Februar 2009 hatten sich diese in der Kadenz gesteigert, um nach dem Aufhören des Konsums von Milchprodukten schlagartig zu verschwinden), sondern wie die der im November 2009 ebenfalls selbstdiagnostizierten Fruktoseunverträglichkeit in der oberen Bauchmitte (diese Attacken setzten nach drei Monaten Ruhe ein und konnten im November 2009 mit dem Verzicht auf Produkte mit Fruchtzucker gestoppt werden – aber ein hundertprozentiger Verzicht auf diesen Zucker scheint unmöglich). Doch diese Attacke dauert nicht wie diejenigen der Fruktoseintoleranz sechs Stunden, bis nämlich das Material den ganzen Darm passiert hat: sie ist nach zwanzig Minuten glücklich überstanden.

Nach drei Stunden Schlaf Erwachen aus einer Serie von Träumen, die alle mit Fehlern auf Fotobildern zu tun hatten. Am Schluss ging es um eine Entdeckung in denselben, die ich just in dieser Notiz festgehalten haben wollte, während des hastigen Aufschreibens der drei bis vier Stunden alten anderen aber vergessen gingen. Diese Entdeckung schien mir beim Aufwachen wichtiger als das Vorangegangene, mit dem sie, wie mir schien, konkurrierte. (Ich kann mich im gegenwärtigen Wachleben nicht entscheiden, welche Arten des Vogelfotografierens, die ich während eines Monats testete, gegenüber anderen zu empfehlen wären.)