Archiv für den Monat Dezember, 2006

Auf Grenzland der Kulturindustrie

Donnerstag, 28. Dezember 2006Der ausgebildete Werkfotograf Peter Ammon (1924), der seit dem Krieg für Grossbetriebe, Architekten und Theater arbeitete, zog in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts des längeren in Ferien- und freien Wochenendzeiten durch die ländlichen und bereits bergigen Landschaften der Schweiz, keineswegs um deren Natur abzubilden, sondern um gezielt Momente des Gesellschaftslebens, die damals schon am Verschwinden waren, in bester fotografischer Qualität mit modernsten Techniken massenhaft reproduzierbar darzustellen, die serbelnde Unmoderne in der Moderne in derem avanciertesten Medium. Als einer der ersten schuf er farbige Mittelformatdias, mit dem Apparat einer Schweizer Firma, die auch heute noch für die Fachfotografie massgeblich zu sein scheint: Sinar (die Website ist so schlecht, dass es unmöglich ist, über Zweck, Funktionsweise und Qualität der einzelnen Apparate Einblicke zu gewinnen: erst kaufen, dann schauen). Dabei setzte er zuweilen auch im Freien ein Ensemble von Scheinwerfern ein, das selbst eine kleinere Theaterbühne gut ausgeleuchtet hätte. Nicht dass ihm kein Erfolg beschieden gewesen wäre; aber nach dem Erscheinen der Bilder in hiesigen Wochen- oder Monatsschriften und als Kalenderblätter haben sie sich nicht weiter überliefert, sondern fristeten ihr weiteres Dasein in Schachteln des Sohnes, der sie in den letzten Jahren dank digitaler Technik zu neuem Leben erweckte und in Zusammenarbeit mit dem Enkel des Sinarfotografen als geschlossenes Buch publizierte, wenigstens 125 von über tausend: Peter Ammon, Schweizer Bergleben um 1950, Aura Fotobuchverlag Luzern 2006 (so wundersam unverständig der Name der Fotoagentur, so schlecht montiert ist ihre Website, auf der die aktuelle Publikation sich nur mit Mühe aufstöbern lässt).

Hatte die zeitgenössische Kritik bemäkelt, Ammon sei mit seinen Bildern „vor Anker gegangen“ und wäre also hinter die Ansprüche der visuellen Künste zurückgefallen, geniesst man in ihnen heute ein Bewusstsein von Aura und deren Verschwinden in den Einzelgebilden, das die Dumpfheit Ankers blossstellt und zugleich gesellschaftliche Gehalte anhäuft, die in alten Zeiten nur die Literatur anzusprechen vermochte, einen aber so fremd und blind in ihnen stehen liess, dass man mit den Bildern jetzt den ganzen literarisch-diskursiven Zusammenhang zum ersten Mal zu erleben vermeint. Kein Bild der 125 ist überflüssig, keines verleitet zur anmassenden Phrase, weniger wäre mehr. Alle bringen sie ein gesellschaftliches Moment auf den Punkt, das für sich den Bildern der Idylle nahe stünde, aber durch die konstruktiven Elemente die Reflexion so in Schwung versetzt, dass alles Fragwürdige wie von alleine im Betrachten – Texte hat der Fotograf keine geschaffen – zur Sprache drängt.

Weil im umständlichen Prozess der damaligen Fotografie die Protagonisten nicht umhin kamen, sich selbst in Szene zu setzen, ist das vermeintlich Idyllische schnell durch Ironie und Witz gebrochen – das Arme, Armselige und Ärmliche zeigt sich nicht als Schein, sondern in der Form unterschiedlich gelebter Momente von Lebenswelten, deren gesamtgesellschaftliche Bedingungen nunmehr weniger durch Auratisierung ausgeblendet werden als in der Vordergründigkeit der Inszenierung zwangsläufig mit aufscheinen. Man muss das Kritische hinzudenken – aber die Oberflächenreize dieser einzigartigen kulturindustriellen Warengebilde unterstützen solches nicht wenig aus sich selbst heraus. Keine Melancholie vernebelt, wie es sonst bei alten Fotodokumenten geschehen will. Hier freut man sich mit allen Sinnen, bei einer Hausmetzgete dabei zu sein (Seite 50) oder mit einer appenzellischen Punklady, umhängt mit einer urtümlichen Gitarre, auf der Bühne zu stehen (Seite 81). Das ferne Alte wirkt um so näher, als man es den gesellschaftlichen Ansprüchen der Zeit nach verneinen möchte; umgekehrt bekommt man im langen Schauen, das nur ein Buch oder eine Website ermöglicht, nicht wenig Lust, die Protagonisten auch als Akteure gegen das Negative zu sehen, nicht nur als Opfer. Das macht die Bilder im innersten aktuell.

Frank und Maurice

Donnerstag, 21. Dezember 2006Einer wäre 66, einer ist 90, aber feiern darf man beide heute, Zappa wie Chappaz.

———

Zappa als Grandmaman aller Valaisans? – Bien sûr, schliesslich ist der Z eine Vorform des CH, wie aus der Tsa eine Cha wird, (dann Chaux, obere Alpweide), aus Zinal Cheneau (Kännle), aus Vatze Vache (Kühlein), aus Raz (Hérens) und Rotse (Anniviers) Roc und Rocher.

Wohlige Wirteworte

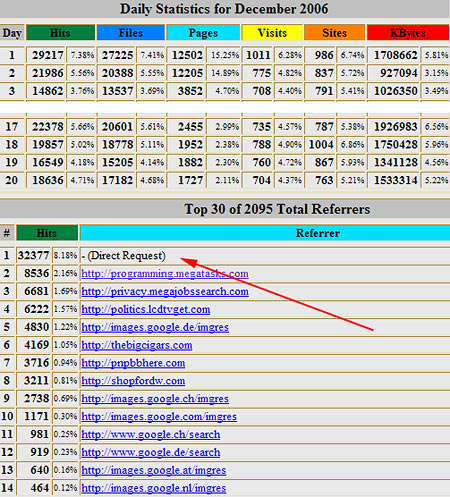

Donnerstag, 21. Dezember 2006Dass die Besuchszahlen hier auch dann hoch sind, wenn man sie wegen der Botsschwemme halbiert – die nota bene durch eine aktuelle htaccess-Datei eingedämmt sein sollte – ist googleseidank nicht besonders verwunderlich. Grosse Augen wie dem Fünfjährigen vor dem Weihnachtsbaum löst aber der Blick auf den Teil der Statistik aus, der behauptet, die meisten Besuche würden ohne Googleabfrage vermittelt geschehen, also direkt verlinkt vom Browserfenster. Da die Robots kaum so auf die Piste geschickt werden sondern auf Links als Referrers angewiesen sind, muss dies wohl als Zeichen einer wachsenden Zahl von Stammgästen verstanden werden. Hoffentlich bedeutet das nicht zwangsläufig auch eine Anpassung an gängiges Stammtischniveau. Wohl bekomm’s!

Bluewin Homepage Hacking

Donnerstag, 14. Dezember 2006Neben der ueliraz.ch-site gibt es immer noch ein paar Seiten auf einer Bluewin Private Homepage, unter anderem ein Gästebuch. Da es im Verlauf des letzten Jahres fast jeden Tag mit Spam beehrt wurde, musste es geschlossen werden. Zuerst wurde nur ein Teil des Gästebuch-Codes als Kommentar markiert, um es bei späterem Bedarf wieder herstellen zu können. Nichts da! Man konnte zwar keine neuen Einträge mehr erstellen – doch die Spamtexte erschienen weiter! Also wurde der ganze Code gelöscht, und nur der Name der Seite blieb, http://www.mypage.bluewin.ch/ueli.raz/guestbook.html. Nach Monaten gestern wieder diese Seite abgerufen: Zum Teufel, kilometerweise Spam, alles unterhalb des Schluss-html-Tags angefügt!!!!!!! Also weiter diesen Mist untersucht: Sämtliche Seiten auf der privaten Bluewin-Homepage sind auf 777 eingestellt, so dass die ganze Welt auf ihnen schreiben und sie in Zusatzprogrammen ausführen kann. Nochmals eine neue Veränderung gemacht: Passwort verändert und getestet. Mit den alten Einstelleungen gibt es keinen FTP-Zugang mehr. Sofort die spamgereinigte Gästebuchseite wieder hochgeladen und alle Ordner und Seiten auf 444 eingestellt, nur Leseeigenschaft ohne Schreib- und Ausführungsmöglichkeiten. Man glaubt es nicht, aber fünf Minuten später ist die Seite wieder mit Spam beschrieben, zuunterst … und alle Seiten und Ordner auf dem Bluewin-Server sind wieder auf 777 eingestellt. Ah, ist das eine Welt von guten Freunden!

Radio Rottu

Dienstag, 12. Dezember 2006

Keine Ahnung, wieso die Walliser einander das moralische Bewusstsein auszutreiben belieben bis alle dastehen wie ihre fünfjährigen Böcke. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein Bild ohne leisestes Wimpernzucken geklaut von der ueliraz.ch-Site auf der verrotteten von Radio Rottu Oberwallis erscheint – wenn nicht da, dann auf einer der unzähligen Werbe- und Tourismuskrämerseelen. Beichtet dieses kindische Getue eurem Pfaffen und lernt endlich wohlgefällig Anstand und Sitte. Die brave Bergbauernbevölkerung hat das harte Los mit euch nicht verdient.

Palmenstrand

Montag, 11. Dezember 2006

Erstaunlich, was für Technologien im Postwesen heute noch im Umlauf sind. Die polaroide Antiquität gibt einen verzaubert rätselhaften Einblick in die Hitzigkeit von Ferien im Tessin.

Pein

Freitag, 8. Dezember 2006Frei aller Geschichtspessimismen gehört es zur Logik des Zerfalls, das alte Theologumenon von der Schöpfung des einen Sinnes, aus dem die Begriffe entspringen, so ernst zu nehmen, dass sie sie aus den neuesten gruppiert, die der Wissenschaftsprozess freigibt, wie sie dieselben auf die historisch ältesten zurückbezieht, um dem Gehalt, der vor aller Reflexion in ihnen steckt, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Erfahrung vor genau zwei Wochen an jenem Platz, der sich schön aber in der ersten unvorbereiteten Begegnung wie Lambarene gezeigt hatte, mit einer steilen und abschüssigen Treppe durchs Buschwerk, die einen mit Blick auf die Verfallserscheinung einzelner Stufen die Liane zu suchen drängte, mit Backdoorsounds aus einem Bushrecorder ohne Forellenmaske und mit Einstein hinter dem Schweizer Kreuz wie einem soldatischen Abwehrschild, zwingt, den fachmedizinischen Begriff des Schmerzes um den Zusatz zu erweitern, der gemeinhin als historisch überlebt von ihm ferngehalten wird, dem der Pein. Der einstmals die Weihen des Perfekten Patienten genoss und sie stillschweigend verwandelte ins gesundheitsförderliche Hören von Zappas Perfect Stranger, erfuhr sich selbst in der doppelten Unbeweglichkeit der mittleren Leibespartie gleichzeitig mit den oberen Extremitäten als hilflos in allen Belangen, zurzeit möglicherweise in einer nur schwachen Form, die aber angesichts des Falles, das neu entdeckte Alien müsste herausgenommen werden, immense phantasieren liess. Die Erfahrung der Pein hier, in einem Umfeld nota bene mit optimaler medizinischer und pflegerischer Betreuung, war weniger die gegebene selbst als die der exakt phantasierten, die um nichts weniger Realität schufen. Anders als der Schmerz, der in seiner radikalen Ausgestaltung das Bewusstsein löscht, treibt einen die Pein in einen Zustand des Fragens an einem Ort, wo nur eines zählt, nicht das Vergehen ins Nichts sondern das Hinübergehen an einen anderen. Man fragt sich wie in der ersten Frage der Philosophie, die sich im Spruch des Anaximander gleich lebensverachtend und die einzelnen Akte der sozialen Ungerechtigkeiten überspielend zeigt wie in allen Kulturen, wieso Strafe sein muss nach dem Verfliessen der Zeit überhaupt, wieso sie immer schon Schuld anhäufte aus sich selbst heraus. Wie in einer Pforte zeigt sich das Andere der Zeit, und man spürt das Falsche im Satz, Furcht und Schrecken würden den Tod als absoluten Meister erscheinen lassen: es ist die Pein mit ihrer Peinlichkeit des gestraft Werdens, die einen Blick auf ihn freigibt, und in der Tat auch ohne das Schreckmoment, dass er nächstens zugreifen würde. Es bedarf wohl einer gewissen Dämpfung der Vertrauensseligkeit gegenüber der Aufklärung und einer gewissen Durchbrechung der Departementalisierung des Wissens, um die Tabuisierung des Irrationalen im Schmerz auszusetzen und die uralte böse Strafe in ihm als Phänomen der Pein zu erkennen. Man fällt indes damit solange nicht hinter die Aufklärung zurück, als es getrennt vom Schmerz begriffen wird. Ist die Pein als eigener Begriff rekonstruiert, lassen sich die Anschauungen füglich und endlos phantasieren, die ihm zugrunde liegen und die durch die Tabuisierung des Todes vergessen gingen.

Die reinste und massivste Erfahrung der Pein geschieht in der Folter, wo sich das Verhältnis des Wesens zum Supplement umkehrt und sich alle Vorgänge auf die Pein ausrichten. Aber auch die Gefolterten können nichts über den Tod sagen, weil selbst diese absolut substantielle Erfahrung eine bloss ästhetische bleibt. Im Verstummen gegenüber uns schweigen sie, von allen und allem abgeschnitten, über ihn. Eine verwunderliche Hoffnung wächst hieraus, die sich an den Glauben klammert, das Monstruöse wachse aus uns selbst, nicht uns entgegen aus dem Tod.

Fata Morgana nocturnal

Freitag, 1. Dezember 2006Angenehme Traumserie mittlerer Länge, hauptsächlich mit Wohn- und Hausmotiven, die seit der Kindheit häufig wiederkehren, mal gut mal schlecht, einige Frauen, nur ihr Lippenrot ist wirklich farbig. Zwei sehr schöne dreissig- bis vierzigjährige sind auf einem langen Balkon, eine Blonde und eine Dunkle wie die ausserschweizerische Nachtschwester letzte Woche; trotz der Balkonlänge muss die Schwarzhaarige der Blonden fast auf die Zehen treten, um einen kleinen Blumentopf wie in der Oper giessen zu können. Ich frage mich, ob sie einander als Haus- aber nicht Wohngenossinnen nicht auf die Nerven gehen. Eintritt ins Haus, wo Szenen geschehen, die vergessen gingen. Ich gehe wieder aus dem Haus in die Nacht hinaus und trete 100 Meter entfernt in die Mitte seiner Längsseite – ein farbloses einfaches Reihenhaus, dreistöckig mit 100 Meter breitem Vorrasen. Von hinten donnern drei Mirages herauf, direkt über meinem Kopf schiessen sie aufs Haus zu, wo der linke nach links abdreht und verschwindet, der rechte nach rechts. Der mittlere dreht erst ganz kurz vor dem Aufprall nach oben, was zu einem Stall führt – er bleibt etwa auf der Höhe des dritten Stockwerks stecken, längst ist alles still und ohne Motorengeheul, ganz ohne Schrecken zu bewirken. Er bleibt kurz in der Schwebe, um dann nach unten zu plumpsen, in ein Bassin nicht als Swimming Pool für Menschen sondern wie für Bären und Seehunde im Zoo. Er plumpst hinein und taucht in der grossen Spritzwelle als ein Auto wieder auf. Alles ist nur noch Täuschung und halbwegs durchschaute Inszenierung. Die Hauswand beim Becken verwandelt sich in einem Morphing-Prozess zu einem Aquariumsfenster mit der Breite des Beckens; darin geschehen nun einige wenige abstrakte Darstellungen mit den Miragematerialien, die im gesamten immer noch vorhanden bleiben. Die Kontraste sind hoch, und alles in dem Aquarium geschieht in eindeutigem Schwarzweiss, das sich beeindruckend von der dunklen, aber nicht gänzlich ungesättigten Hausumgebung absetzt.