In einer Zeit, da die Stimmvölker allenthalben faschistoiden Spiessgesellen applaudieren und es so den Machtinstanzen der Ökonomie, des Militärs, der sozialen Reproduktion und der Kulturindustrie leicht machen, Direktiven gegen das Lebendige als langfristige Gesetze auszugeben, rücken einem die Dokumente der Nazizeit im 20. Jahrhundert immer näher, und es erscheint einem jene Zeit als immer weniger lange her. Deshalb ist die Notwendigkeit des Buches von

Balys Sruoga, Der Wald der Götter, dt. aus dem Litauischen von Markus Roduner, BaltArt Verlag Langenthal 2007

nach wie vor eine doppelte: einerseits für den litauischen Autor, der autobiographisch seine Zeit als KZ-Häftling im Lager Stutthof (48 km östlich von Danzig) von 1943 bis 1945 beschreibt, andererseits für uns, weil die Einsicht in die gefährliche Gewöhnlichkeit der gesellschaftlichen Gewalt wieder ins Recht gesetzt werden muss.

Da einem vielleicht die Gegend der polnischen Danziger Bucht und des Baltikums sowie deren Geschichte wenig geläufig sind, kommt es heute gelegen, dass ein Buch nicht allein aus sich selbst verstanden werden muss, sondern von diversen Medien Begleitschutz erhält, seien es textliche oder fotographische Erläuterungen nach Suchwörtern im Internet oder gar durch einen Spielfilm, wie er in diesem Fall 2005 zuende gedreht worden ist und hier auf Youtube einzusehen wäre. Der Film von Algimantas Puipa trägt den Originaltitel des Buches Dievu miškas und lässt sich mit englischen Untertiteln als Forest of the Gods anschauen. Er illustriert nicht alle, aber viele Episoden des Buches, und er zieht eine Rahmenhandlung in den Film hinein, schon bald nach der Mitte, indem er sich auf das Publikationsdesaster bezieht. Denn Sruoga, der 1943 durch die Anklage ins KZ kam, er würde zusammen mit anderen Intellektuellen Litauens die Jugend vom Eintritt in die SS abhalten, schrieb das Buch zwar innerhalb kurzer Zeit nach der allgemeinen Befreiung durch die Sowjets, die seinerseits ihn aber offenbar nicht unähnlich den Nazis dann zu einer konspirativen Mitarbeit zwingen wollten. Da er sich weigerte, konnte das Buch unter dem Vorwand nicht erscheinen, es zeige zu wenig eindeutig das Negative der Nazis und gleichzeitig zu wenig positiv die Grösse der Befreiungstat der Roten Armee. Das Schwierige für uns ist, dass die Kritik der Sowjets nicht an den Haaren herbeigezogen ist und man deswegen einerseits zwar froh ist, durch den Film und durch die weiteren Kanäle im Internet über das Grauen an den Plätzen tel quel ins Bild gesetzt zu werden, andererseits aber auf Anhieb nicht schlau wird, wie der Film selbst zu deuten wäre, da durch den Miteinbezug des historisch Supplementären zum Buch ein Ressentiment zur Darstellung gelangt, das wohl zum Selbstbild der baltischen Gesellschaften gehört, für uns Aussenstehende aber den Blick auf den Gehalt des Buches möglicherweise verstellt. (Youtube-Filme können bekanntlich auf der Zeitschiene in kleinen Stills abgesucht werden, so dass man frei ist, sie in selbst gewählten Ausschnitten zu betrachten. Bei diesem zweistündigen Film kommt einem das gut zupass.)

Die Landschaft um Stutthof hatte den Namen „Wald der Götter“ und enthält mehrere Flurnamen baltischer, also nichtgermanischer Gottheiten, die auf Landkarten noch heute zu finden sein müssten: Perkunas, Juratè, Laumè, Patrimpas. Nach einer Beschreibung von Stutthof zu Zeiten vor der Errichtung des Konzentrationslagers, dessen quasi ursprünglicher Zweck wie der aller dazugehörigen sogenannten Aussenlager es war, die widerspenstigen Polen gefangen zu halten (die berühmteren KZs der Judenvernichtung befanden sich ausserhalb des Grossraumes der Danziger Bucht), schreibt Sruoga die erste leicht irritierende Stelle auf Seite 11, seine Begegnung mit dem Platz 1943: „Kaum betrat man den Wald der Götter, beschlich einem das Gefühl, als seien die alten Götter spurlos von hier verschwunden, als habe sich hier die Hölle selbst breit gemacht, besetzt von SS-Schergen – die alten Teufel haben sie in den Kerker geworfen und selbst deren Platz eingenommen. Echte Teufelskerle!“

Echte Teufelskerle – das ist ein Gemisch von Ironie und Sarkasmus, und erscheinen diese Mittel der Rhetorik gehäuft und womöglich angereichert mit Zynismus und mehrdeutigem Humor, geht man auf Distanz, weil der Verdacht besteht, einer ist gar nicht mehr imstande, in intellektueller Wahrhaftigkeit eine Situation korrekt einzuschätzen, richtig darzustellen und über sie ein gültiges Urteil abzugeben. In weiten Passagen beherrschen die genannten Mittel den Text auf eine Weise, dass man ihn als der Sache unangemessene Groteske wegschieben möchte. Das Groteske war immer schon Bestandteil der Künste und der Literatur. Aber die Groteske als Gattung hat nie in den Ästhetiken ernsthafte Anerkennung erreichen können, weil sie immer schon nur an den billigen Schwank gekettet zu erscheinen vermag, der gar nicht vorgibt, etwas Wahres und gesellschaftlich Relevantes treffen zu wollen. (Es gibt auf Youtube Theaterstücke von Sruoga, die gefährlich wie Schwänke dastehen…) Man muss sich also zwingen, in der Lektüre zwar die Schilderungen von Groteskem aufzusaugen, ihre Anhäufungen indes nicht als verfehlte Gattung misszuverstehen. Und in der Tat passt man sich nach einer gewissen Zeit ohne Schwierigkeiten dem Ton an, der offenbar dem Autor als Schutzschild diente, und man liest peu à peu das Buch wie in einer „neutralen“ Schilderung ohne falsche Witzigkeit. Und man merkt, dass man sich mit einer Sache auseinandersetzt, von der man zu früh dachte, sie sei endlich Vergangenheit, und von der man jetzt spürt, dass man ihr aufmerksam gegenüberstehen muss. Nicht nur, weil jede Zensur falsch ist, hatten die Sowjets auf dem Gebiet Litauens 1945 gegenüber Sruoga unrecht, sondern auch, weil die Pseudogroteske auf einem doppelten Boden steht, deren zweiter die ernsthaften Gehalte vertrauenswürdig trägt und die Motive der neuen, für lange Zeit Platz nehmenden Befehlsträger fadenscheinig erscheinen lässt.

Zusatz 31. August 2014: Friedrich Dürrenmatts Der Verdacht (1951-52) las ich erstmals 1976, in der Luzerner Klinik St. Anna während dem Nachmittag und der Nacht vor einer Operation. Nun wurde das Werk während mehreren Wochen auf Radio SRF 2 in kleinen Häppchen als Hörspiel gesendet, worauf ich es heute in Passagen wiederlas. Unter Verdacht gerät ein Schweizer Arzt, der als Student im Kiental, wohl im Gamchi, eine Notoperation an der Kehle eines Mitstudenten ohne Narkose durchführte, mit falschem Namen in Stutthof unzählige experimentelle Operationen ohne Narkose praktiziert zu haben. Dürrenmatt kennzeichnet Stutthof nicht als sogenanntes Aussenlager, sondern als zentrales Vernichtungslager, in dem die Patienten sich freiwillig zur Verfügung stellten, da bei einem Überleben das Versprechen galt, in ein anderes Lager versetzt zu werden, in dem die Vernichtung nicht schon im Vorhinein feststünde – genannt wird Buchenwald.

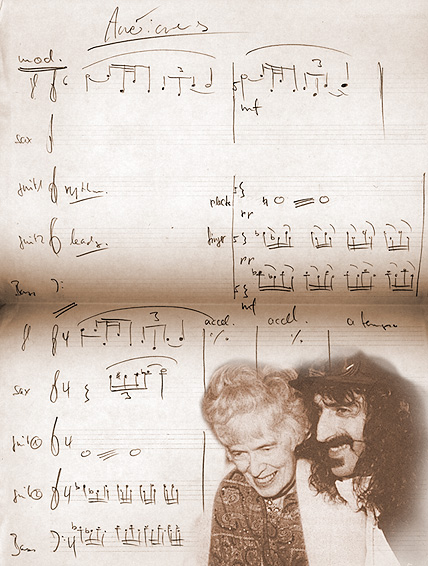

Wie alle Musikneugierigen der Zeit hatte Zappa eine Varèse-Platte per Zufall entdeckt und sich wegen ihrer Wundersamkeit in diese Musik verknallt, alles

Wie alle Musikneugierigen der Zeit hatte Zappa eine Varèse-Platte per Zufall entdeckt und sich wegen ihrer Wundersamkeit in diese Musik verknallt, alles