SUZAN H.M. VERDEGAAL, JUDITH V.M.G. BOVÉE, TWINKAL C. PANSURIYA, ROBERT J. GRIMER, HARZEM OZGER, PAUL C. JUTTE, MIKEL SAN JULIAN, DAVID J. BIAU, INGRID C.M. VAN DER GEEST, ANDREAS LEITHNER, ARNE STREITBÜRGER, FRANK M. KLENKE, FRANCOIS G. GOUIN, DOMENICO A. CAMPANACCI, PERRINE MAREC-BERARD, PANCRAS C.W. HOGENDOORN, RONALD BRAND, ANTONIE H.M. TAMINIAU

Incidence, Predictive Factors, and Prognosis of Chondrosarcoma in Patients with Ollier Disease and Maffucci Syndrome: An International, Multicenter Study of 161 Patients, The Oncologist 2011;16:1771–1779

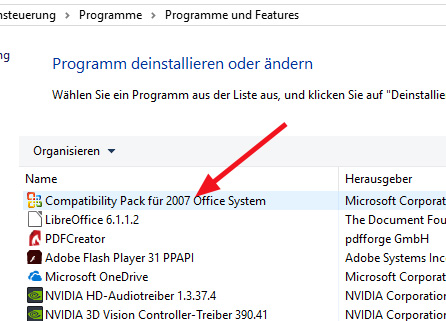

G. W. HERGET, P. STROHM, C. ROTTENBURGER, U. KONTNY, T. KRAUSS, J. BOHM, N. SUDKAMP, M. UHL

Insights into Enchondroma, Enchondromatosis and the risk of secondary Chondrosarcoma. Review of the literature with an emphasis on the clinical behaviour, radiology, malignant transformation and the follow up, Neoplasma 61, 4, 2014

English: https://www.ueliraz.ch/fb-files/ollier-maffucci.htm

1 Chondrom, Enchondrom, Chondrosarkom

In der Diskussion über die Krankheit Ollier-Maffucci ist das Wort Chondrom nicht mehr in Gebrauch, in beiden oben genannten Artikeln erscheint es nur in zitierten Texten (Herget et al.) oder sogar nur im Titel erwähnter Arbeiten (in den sechziger Jahren kannte ich die Krankheit nicht als Enchondromatose, sondern nur als Chondromatose – oder dann als „Morbus Ollier“, wenn ich meinem Arzt zuhörte, während er beim Kürettieren=Ausschaben von Knorpeln in der rechten Hand seiner schönen Sekretärin über den Patienten hinweg diktierte, die ich zwecks Ablenkung die ganze Zeit im Auge haben durfte, ihr Blatt über den Augen am Türrahmen haltend, gleichzeitig so aufmunternd wie möglich zum Opfer herüberlächend). Der Begriff der Chondromatose bezieht sich jetzt, herausgelesen aus den zwei Artikeln, auf ein Phänomen ohne apriorische medizinische Bedeutung, weil es überall erscheinen kann und, wo es erscheint, kein tieferes Problem verursacht, zumindest kein Problem hinsichtlich Krebs. Gibt es ein Stück des Körpers als Chondrom, ist diese Knorpelpartie zwar übermässig gross (man kennt den Namen Überbein), aber das Chondrom umkreist den Knochen nur, bleibt an seiner Oberfläche und hält sich aussenrum still.

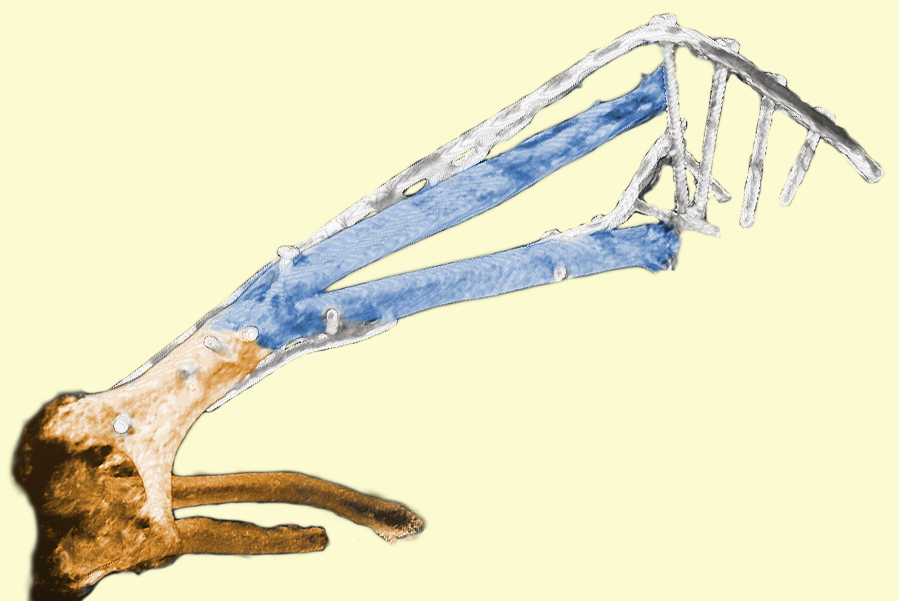

Die Vorsilbe En- des Wortes Enchondrom bedeutet, dass die kranken Teile von Knochen und Knorpel nicht nur den Knochen bedecken, sondern in ihn hineingehen, darin inselhaft existieren oder aus ihm herauskommen: anstatt neuen Knochen wachsen zu lassen, frisst der kranke Knorpel den Knochen und lässt sich selbst wachsen. (Wenn es möglich wird, pharmaindustriell Knorpel wachsen zu lassen, indem man den ihm innewohnenden Prozess, Knochenmaterial aus sich selbst entstehen zu lassen, ausschaltet, wird es möglich sein, diesen Trigger so zu isolieren, dass später der Prozess der Überproduktion von Knorpel bei Olliers gestoppt werden kann – klar, das ist keine Hilfe für junge PatientInnen, die sich einer Beinverlängerung unterziehen müssen, aber trotzdem ein mögliches Einfallstor zur Erforschung von Ollier-Maffucci.)

Wann immer ein Teil des Skeletts Enchondrom genannt wird, handelt es sich um keinen bösartigen Tumor. Aber ein Enchondrom kann zu einem bösartigen, malignen Tumor mutieren, degenerieren oder sich entdifferenzieren. Dann heisst es neu Chondrosarkom. Heute gibt es das Chondrosarkom in drei Abstufungen mit den Werten oder Entdifferenzierungsgraden 1, 2 und 3. Die Werte 2 und 3 sind gefährlich: die Chondrosarkome 2 und 3 sind beide bösartig und erzeugen Metastasen, Nummer 3 rabiat schneller als 2. Ein Chondrosarkom im Entdifferenzierungsgrad 1 ist genau das gleiche wie ein Enchondrom. Aber es ist ein wachsendes, raumforderndes und deswegen schmerzauslösendes Enchondrom, das unbehandelt sowohl innere Organteile wie auch die Körperoberfläche durchbrechen wird. – Es ist leicht einzusehen: Da die Enchondrome bei einem Kind mit Ollier-Krankheit parallel zum normalen biologischen Aufwachsen bis ins Erreichen des Erwachsenenalters sich ausdehnen, benötigen sie eine ständige und spezielle Überwachung. Ein junger Mensch mit Ollier (und sowieso mit dem Maffuccisyndrom) muss eine Art persönlichen Arzt haben, der oder die eine ständige Kontrolle organisiert, um rechtzeitig reagieren zu können, wenn ein Enchondrom schneller als normal wächst und zu einem Chondrosarkom mutiert. In globaler Hinsicht ist diese lebensgefährliche Schwachstelle im Gesundheitssystem alles andere als optimal organisiert. Die Krankheit Ollier-Maffucci ist im Gesundheitssystem falsch eingeordnet, wenn die PatientInnen selbst oder ihre Eltern einen kompetenten Arzt suchen müssen. (Ich kann nicht sagen, dass dieses Problem in der Schweiz oder in den deutschsprachigen Nachbarländern dringlich wäre: bis zum zwanzigsten Lebensjahr hatte ich mindestens einmal im Jahr meinen Arzt gesehen, und es gab ständige Bluttests – mit dem späteren Zugeständnis, dass es im Jahr 14 oder 16 eine akute Krise gegeben hätte. Ich kenne die Art der Testwerte nicht, aber der Arzt sagte mir, dass sie dreimal so hoch wie normal waren, über zwanzig statt unter sieben. – Gut möglich, dass das der Grund für das Fehlen einer deutschsprachigen Ollier-Gruppe ist, dass in den betreffenden Ländern Ollier-PatientInnen medizinisch sehr gut betreut werden, in Luzern bei Dr. med. Jost Zemp von 1962 bis 1984 und in der Berner Insel seit 2002 jedenfalls geradezu optimal.)

2 Malignitätsrisiko

Das Feld der Prognose bleibt bei Ollier PatientInnen in den Krankheitsakten leer. Trotzdem hat man ständig einen Sound wie in einem Bienenschwarm in den Ohren, wenn man wegen der Krankheit sich in Spitalbereichen aufhält. Das medizinische Personal steht wie unter Druck, Aussagen über die Zukunft eines Patienten machen zu müssen, als wäre das Fortune Telling ein Bestandteil der Therapie. Die Zahlen aber, die einem serviert werden sind durchs Band: Nonsens.

Der Text von Verdegaal et al. zeigt sich im Kleid einer statistischen Analyse, ist aber im ganzen eine Präsentation von Ereigniszahlen in Form statistischer Grafiken oder Tabellen. Das wäre legitim, wenn man die schlimmsten Peinlichkeiten wie eine Todesgrafik auf Grund einer Auswahl von Einzelfällen und die Angabe des statistischen Mittelwertes der Mutation bei Kindern und älteren Erwachsenen unterlassen hätte – solche Mutationen haben miteinander soviel zu tun wie der berühmte Vergleich von Äpfel und Birnen, wo ein Mittelwert auch nicht aus Orangen besteht.

Spricht man in der veralteten Sprache der Chondromatose, ist das Risiko der Mutation äusserst gering. Ärzte, die sich auf diesem Diskursniveau bewegen, sagen dann den Eltern von OllierpatientInnen, die Krankheit sei, abgesehen von Beinverlängerungen und Kürettierungen, absolut unproblematisch und der Alltag immer schmerzlos. Das ist eine medizinische Fahrlässigkeit. Denn in der Prognose der Malignität hat das Chondrom nichts zu suchen. Beschränkt man sich ordnungsgemäss auf die Enchondromatose, bleibt eine globale statistische Risikoanalyse auch weiterhin heikel, wenn die Daten über die Krankheitsfälle nicht endlich global gesammelt und publiziert werden können. Im Moment sehen die Zahlen düster aus. Bei 100% der Kinder, die mit Ollier und Ollier-Maffucci (bzw. den noch selteneren Spezialvarianten) diagnostiziert worden sind, ist die Möglichkeit nicht auszuschliessen, dass mindestens eines der Enchondrome zu einem Chondrosarkom mutiert. Wegen der Schwierigkeit, von aussen die Normalität des Wachstums zu bestimmen (sowohl visuell wie durch fahrendes Abtasten mit den äusseren Faustfingerknochen), benötigt jedes Kind ein Überwachungsprogramm, in dem es und seine Eltern gewiss sein dürfen, dass jede Anomalie ernst genommen wird. Eine Limite der Untersuchungswiederholungen ist nur durch die Festlegung der Obergrenze radiologischer und nuklearer Expositionen gerechtfertigt (teilweise ökonomisch, meistens aber durch medizinische Standards motiviert).

Auch bei mir sagte der Arzt Ende der sechziger Jahre: „Wenn du das 16. Lebensjahr ohne Mutation überlebst, wirst du bis zum 45. Lebensjahr mit der Krankheit nichts mehr zu schaffen haben.“ Allerdings vergass ich mit der Zeit, dass er hinzugefügt hatte, dann möglicherweise mit einem Tumor konfrontiert zu werden: als mit 44 Jahren die Schulter zu schmerzen begann, war ich überzeugt, ein Patient der Arthrose geworden zu sein… – Wie wir in der Gruppe erfahren haben, gibt es auch Patienten, die die Kindheit zwar mit diversen Operationen, aber doch ohne Verwandlung eines Enchondroms in ein Chondrosarkom überleben und schon vor 45 von einer Mutation angegriffen werden. Die alte statistische Prognose muss also revidiert werden: Nicht erst ab 40 oder 50 Jahren besteht ein erhöhtes Risiko der Entdifferenzierung eine Enchondroms, sondern immer auch schon früher. Auch wenn die Patientenüberwachung keineswegs so durchgängig sein muss wie während der Kinder- und Jugendzeit, benötigen Ollier PatientInnen die Möglichkeit, eine schmerzende Körperstelle – die sie vielleicht gar nicht als ein Enchondrom kennen – untersuchen zu lassen.

Soll man überhaupt noch von einer Risikogrösse sprechen, also von einem definierten Risiko? – Ja. Die Menschen können nicht anders übers Glück und übers Gelingen des Lebens sprechen als den Tot in den Blick nehmend, aber es muss so geschehen, dass er möglichst nur aus der Ferne herüberscheint. Jede Formulierung muss überlegt getätigt werden, und es muss im Auge behalten werden, wer zu wem spricht. Ein Kind und seine Eltern sind schnell verängstigt und empfinden die vom Arzt mitgeteilte Prognose als Bedrohung, dass die Todesgefahr jederzeit eintreten kann; umgekehrt soll es sie in ihrem Lebensalltag entlasten, wenn sie erfahren, dass alle Begegnungen nur gewöhnliche Kontrollen sind ohne Vermutung auf eine versteckte Gefahr. Dasselbe Problem bei erwachsenen Olliers: wenn ein Mensch zu verstehen bekommt, jederzeit sich melden zu dürfen, und wenn er auch weiss wo und bei wem, hat er ein anderes, vernünftigeres Bild von seiner Krankheit und auf sein Leben als wenn ihm in falschem Vertrauen auf herrschende wissenschaftliche Standards gesagt wird, nach statistischer Wahrscheinlichkeit würde bei ihm keine Mutation zu erwarten sein, weil an diesem Ort in diesem Zeitraum schon zu viele Mutationen geschehen seien, inklusive möglicherweise bei ihm selbst. Was der Arzt zum Patienten sagt, ist nicht Beiwerk und sind nicht schöne Worte, sondern gehört zu seinen Aufgaben und darf mit positivistischen, wissenschaftlichen Gehalten durchsetzt sein, hier also statistischen Werten; seine Aussagen dürfen aber den existentiellen Widerspruch nicht unterschlagen, dass der Patient und die Patientin gleichwie ihr familiäres Umfeld einerseits nicht zuviel emotionale Aufmerksamkeit und Energie der Krankheit widmen, andererseits aber das Vertrauen geniessen sollen, medizinisch niemals fallen gelassen zu werden. Nach der Erzählung der Eltern hatte der frisch niedergelassene Luzerner Chirurg 1962 bei meinem ersten Besuch keine Abschiedsworte über die Lippen gebracht; wir verliessen die neue Praxis mit dem Arzt gebeugt über die ersten Röntgenbilder und ein dickes Werk der Schulmedizin – er musste seine Sprache erst noch lernen, die wissenschaftliche, die medizinisch-therapeutische und die kommunikativ-beratende.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3248776/pdf/onc1771.pdf

http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=3792&session_id=tfee54n5n30tnmauq3vdorsr34