Musik und Geist beim jungen Adorno

Im Lisztstück Unstern! zeigen sich die bei Mozart mit Leichtigkeit festgestellten drei Dimensionen [1] der Einheitsstiftung in der thematischen Formbildung als aufgebrochen: es existiert keine feste Tonalität und kein festes Metrum mehr, in denen das Stück a priori ruhen könnte, und die Formelemente, die als einzelne zwar nur allzu leicht noch fassbar sind – sie werden sogar wie Echos unverändert wiederholt – lassen aus ihrer Gegensätzlichkeit kein Ganzes mehr herausbilden, und zwar weder auf dem Papier noch beim Hören. Dennoch ist das Ganze kein unstrukturierter Tonhaufen, und alle drei genannten musikalischen Dimensionen sind an der Konstituierung des Stückes nach wie vor wesentlich beteiligt – auf welche Weise aber, soll gezeigt werden.

Unstern! – Sinistre

Franz Liszt

Die Schlusstakte sind wie folgt notiert, durch Vorzeichennotation explizit tonal:

Die Erinnerung ans Kinderlied ist zunächst schlagend, insbesondere wenn ausschließlich das bloß Graphisch-Sichtbare betrachtet wird: von Takt 1 bis Takt 3 eine steigende Melodie, auf derem Zielton in Takt 3 und 4 die Bewegung ruht. Dieses Gebilde wird ohne geringste Veränderung wiederholt. Die dadurch entstandene Gruppe von Takt 1 bis Takt 10 erscheint nochmals, um eine Quarte erhöht, die Intervalle sind die identischen. Darauf folgt wiederum ein Gebilde, das in seiner Einfachheit frappiert: Takt 21 bis 28, um einen Halbton erhöht dasselbe noch einmal Takt 29 bis 36; vier Takte lang ein in verdoppelten Oktaven gesetzter gleich hoch bleibender Ton, rhythmisch scharf akzentuiert, darunter und einen Takt später einsetzend eine Stakkatolinie, eine Quarte tiefer versetzt in eine Sequenz aufgespalten – nach diesen vier Takten kommen diesem Gebilde entgegengesetzt vier Takte voll angeschlagene Akkorde, C, gis, C5+, gis, gis, C5+. Das bringt Mozart ins Spiel. Denn beim Jagdquartett beruhte die Basslinie in nichts anderem als in einem Wechsel des Grundtons, d. i. die Tonika, mit der Dominante. Hier aber ist ein solches Verhältnis nicht gerade aufs äußerste, aber doch stark in Frage gestellt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass keine extremere Dissonanz denkbar ist als die harmonische Identität des kleinsten Intervalls, die melodisch bloße Banalität ist: die kleine Sekund. Und um eine solche weicht das Verhältnis vom Erwarteten [2] ab: statt des Wechsels Tonika-Dominante wird dieser um einen Halbton verfehlt; statt in einer alles ausbalancierenden Entspannung ankert das Gebilde in einer Spannung, in einer Reibung, die zwar nicht eigentlich dissonant klingt, einen aber doch nicht sicher werden lässt. Das ist auch die Struktur des ersten Gebildes. In Takt zwei macht die nunmehr als gestört charakterisierbare „Melodie“ da, wo am meisten Erwartungshaltung herrscht, einen Tritonus-Sprung, also einen Intervallsprung, der bezüglich seines Charakters in allen Zeiten als disproportional galt und auch in der Tonalität keinen ordentlichen „harmonischen Platz“ hat finden können. Am Endpunkt des ersten Gebildes, Takt 5, erscheint der Tritonus nochmals, jetzt nicht mehr verdeckt als Melodiefärbung, sondern offen, sozusagen in offener Herausforderung – in einer Melodie ist ein Tritonus nichts Unharmonisches, sondern etwas bloß Auffälliges. Zwei Punkte lassen sich festhalten: a) die Tonalität steht zwar nicht außer Kraft, ist aber stark getrübt, und b) die thematisch-motivischen Gebilde sind zwar einfach, aber als Mittel der Strukturierung doppelt unproportional: zweieinhalb Takten stehen eineinhalb gegenüber (Takte 1-4 gegenüber 4-5), das Antwortgebilde hat auch als Ganzes ebensowenig antithetische Kraft, weil es quasi-unmusikalisch identisch und tonalitätsfremd platziert ist (Takte 6-10).

Die Lisztsche Einfachheit ist eine strukturelle Provokation (also mitnichten eine soziale, durch Alter oder Ideologie bedingte, über die man hinwegsehen könnte), indem sie versucht, ins Einfache hinein Lösungen auszubreiten, die den strukturalen musikalischen Identitätsprinzipien, die sukzessive als zwanghaft empfunden wurden, zu widerstehen vermöchten. Das Modellhafte und in bezug auf die Erfahrungen des jungen Adorno Wichtige an diesem Stück ist nur dieses: Unabhängig von der Frage, ob die Komposition mehr durch Ausdruckshaftigkeit oder mehr durch Konstruktivität geprägt ist, macht sie deutlich, dass ein (musikalisches) Ganzes möglich ist und nicht als etwas Chaotisches empfunden werden muss, wenn es nicht durch ein Thema strukturiert wird, das selbst aus gegensätzlichen Elementen gebaut wäre. Solche Elemente häufen sich zwar im Notentext – sie wollen aber keineswegs ein richtiges Thema bilden. Ob die Komposition Liszts authentisch und gelungen ist, wird hier nicht debattiert; es ist aber klar, dass in den geschichtlichen Verlauf des Zerfalls der Formen sich auch Werke haben hineinschleichen können, die dazuzuzählen eigentlich falsch ist, weil in ihnen Formprinzipien bloß ungenügend Wirkung üben und aus diesem Grund die erzwungene Einheit problematisch wird. Ein Beispiel ungenügend vermittelter Formprinzipien wären Collagen, wo in durchaus tonal gedachten Formen Unterschiedliches nebeneinandergestellt wird, so dass herkömmliche Einheit umgangen, eine neuartige aber bloß vorgetäuscht wird und nicht streng sich aus den Elementen herausbildet. Bei Liszt, scheint mir, handelt es sich um etwas dem Stil nach Ähnliches wie eine Collage.

Der Zerfall der Tonalität hat vielleicht den ganzen Prozess des Suchens nach Formen, die nicht dem (strukturalen) Identitätsprinzip folgen, ins Leben gerufen, weil die Formen mit dem freigewordenen Tonmaterial nicht ohne weiteres korrespondieren wollten; er steht aber nicht im Zentrum dessen, was gezeigt werden soll, weil es nicht die Tonalitätsfrage selbst ist, die auf Adorno eine letztlich begriffliche Wirkung hat ausüben können, sondern allein das Besondere der gestalteten Formen – zudem dominiert der allgemeine Begriff des Zerfalls sowieso Kapitel 2, und es soll hier das Vokabular der Tonalitätsproblematik schließlich auch nicht vorausgesetzt werden. Doch dass ein Zusammenhang besteht, auch wenn er „negativ“ zu beschreiben wäre, soll natürlich nicht verschwiegen werden. Konsequenterweise heißt es bei Rexroth (1970), dass Werke wie Unstern! „nach den Kategorien der tonalen Harmonielehre oder allgemein im Sinne traditioneller kompositorischer Gestaltungsweisen verstehen zu wollen, Gewaltsamkeiten (erfordert) und Fehleinschätzungen zur Folge (haben)“ (p. 545). Aber ebenso viel Gewaltsamkeit wird aufgeboten, wenn der späte Liszt umstandslos der Moderne zugeordnet wird. [3]

Was bei Liszt fehlt, ist Rationalität, die die drei Dimensionen miteinander vermitteln würde; so stehen sie nun als bloße Instrumente des Komponierens krass nebeneinander, versprechen und suggerieren etwas Neues, das aber wie ein dummer, unverbindlicher Gedanke konsequenzlos im Raum stehengelassen wird. Der Umschlag des Vertrauens in die Strukturalität der Form in der Musik in die bewusste Konstruktion ihrer Strukturen als verbindliche besteht in der Auflösung der drei Dimensionen in das, was sie strukturiert, die einzelnen Parameter: Tonhöhe, Lautstärke, Ein- und Ausschwingung, Klangfarbe und Tondauer , die bei Schönberg, Berg und Webern in unterschiedlichem Ausmaß und auch mit Rückschlägen vorwärtsgetrieben wird. Wie aber die Genese der Episteme nicht beschrieben zu werden braucht, um darstellen zu können, was der junge Adorno als musikalische Muttermilch schon hat einsaugen dürfen, so besteht auch keine Notwendigkeit, ihrer Entfaltung bis ins Letzte nachzugehen. Weder braucht man zu wissen, auf welche Weise die Tonalität zerfiel [4] , um das Nichtidentische in der musikalischen Formbildung nach der Jahrhundertwende erfassen zu können, noch bedarf es des technischen Nachvollzugs des Komponierens, um so eklatant nichtidentische Gebilde wie die der seriellen Musik, die ebensowenig chaotisch sind wie frühere, als stimmiges Ganzes überhaupt wahrnehmen zu können.

Waren Tonalität, Metrum und Melodieformen bei Liszt noch klar zu unterscheiden und in ihrer konstitutiven Wirksamkeit aus dem Zusammenhang herauslesbar, wenn auch bloß negativ, so scheinen sie endlich bei Boulez ihrer Funktion gänzlich enthoben zu sein.

Zur Aufschlüsselung von Structures bedarf es nun nicht mehr des langwierigen Analyseversuchs, der zudem noch durch die obligate Versicherung gestört wird, bei dieser Demonstration handele es sich gar nicht um eine echte Analyse, sondern bloß um das Aufdecken einer allgemein lesbaren Struktur in den Kompositionen, die andersgeartet sei als die der klassischen Werke, ohne dass von einer Verfälschung von Musik überhaupt die Rede sein könne: die Gebilde sind mitnichten durchs teuflische Chaos affiziert, sondern nach wie vor durch die Wahrnehmung eines jedesmenschen, auch gerade durch die des Durchschnittsbewusstseins, erfassbar.

Die folgende Darstellung verdankt sich Dominique Jameux. [5] –Structures als Ganzes ist eine Komposition für zwei Klaviere, die sich eng an das (oder den) Livre Stéphane Mallarmés anlehnt. [6] Eine allgemeine Formel entwickelt Gerlach (1974), 87: „Die Hermetik der Lyrik Mallarmés, die durch ihre inneren Bezüge gegen außen abgedichtet ist, findet ihre vollkommene Entsprechung in der Musik von Boulez, einer Musik, die stilistisch in Weberns reifem Werk wurzelt und anfänglich mit der Musik einer Reihe seiner Generationsgenossen vor allem diese Verwurzelung gemeinsam hatte.“ Das ganze Werk dauert mehr als eine Stunde und ist aufgeteilt in zwei Bücher Livre 1 und Livre 2; jedes hat drei Teile oder chapitres, die aus unterschiedlichen Texten zusammengesetzt sind. In unseren Zusammenhang passt diese Metaphorik vorzüglich: denn sie betont die sei es graphische oder sonstwie wahrzunehmende Lesbarkeit der Musik, ihre Schriftlichkeit. – Die Texte werden hier analysiert nach Dimensionen, in denen sie sich voneinander unterscheiden: Geschwindigkeit (Tempo: es gibt nur drei verschiedene), Tonhäufigkeit (Ereignisdichte: Benutzung der Reihe bezüglich der Tonhöhe in unterschiedlichen Kombinationen) und Lautstärke (Klangintensität: es gibt 12 dynamische Werte, wobei pro Text die Menge der benutzten unterschiedlichen Lautstärkegrade angegeben wird). [7]

Fürs Hören ist ausschließlich die Tatsache von Bedeutung, dass die Abschnitte als Einheiten, Identitäten fassbar sind und dass sie sich durch ihre Unterschiedenheit aufeinander beziehen; für die Bedeutsamkeit im Hören ist also die eigentliche, grundlegende Tatsache ausgeschlossen, dass es eine Tonreihe ist, die das Stück regelt, indem die Struktur dieser zwölf Elemente nicht nur die Tonhöhe definiert, sondern auch die Dynamik, die Dauern und die Artikulationen (wie legato, portato, staccato etc.). Ereignisdichten und Klangintensität sind zwar statistisch aus der Partitur herausgelesen, beschreiben nichtsdestoweniger einen Höreindruck; sie sind nicht exakt. – Kapitel 3 betrifft, auch wo dies nicht explizit verhandelt wird, nichts anderes als das Verhältnis dieser Struktur, die einfach ist, zur Form, die immer mehr zum Rätsel wird, sofern sie weder zufällig noch willkürlich sein soll.

Structures 1 a (1951)

Pierre Boulez

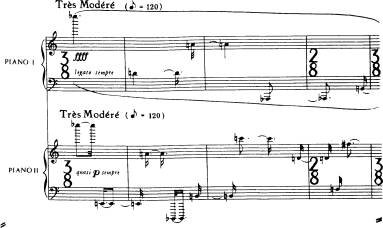

Text 1 dauert 10 Sekunden. Das Tempo ist très modéré, die Dichte der Ereignisse und die Intensität des Klanges ebenso. Das erste Klavier ist durchgehend laut, das zweite leise. Im ersten ist die ganze Äußerung gebunden, als wäre es ein einziger Klang, im zweiten werden deutlich nur isolierte Töne gespielt (es sind keine Pausen notiert, weil die zwei Systeme der einzelnen Klaviere je zusammen gedacht werden, oben die rechte Hand, unten die linke). Text 1 stellt so etwas dar wie der Durchschnitt des Stückes; er ist eine offene Weggabelung, von wo das Verschiedene seinen Ausgang nehmen kann. – Der erste Text ist hier ganz notiert.

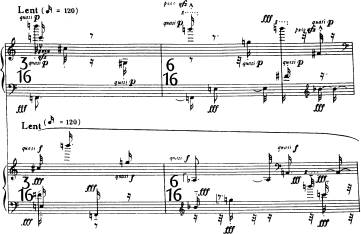

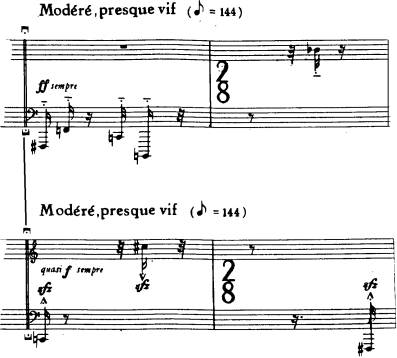

In Text 2, der 30 Sekunden dauert, ist das Tempo schneller, modéré, presque vif. Die Dichte der Ereignisse nimmt zunächst zu, schwächt sich dann ab und verdünnt sich aufs Spiel eines einzigen Klaviers. Umgekehrt nimmt die Intensität zunächst ab, dann steigert sie sich und verdünnt sich im Soloklavier gleich wie die Ereignisdichte. – Nur 3 von 24 Takten sind notiert.

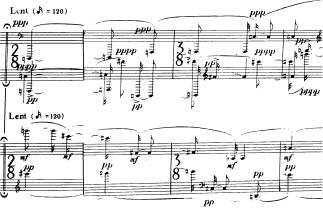

Text 3 dauert 20 Sekunden und hat die Tempoüberschrift lent, langsam. Im Benutzen unterschiedlicher Tonreihen und unterschiedlicher Grade der Lautstärke erreicht er die höchsten Werte. – Es sind zwei von acht Takten notiert.

Text 4 dauert wiederum 20 Sekunden; er ist in schnellem Tempo, in der Klangdichte mäßig und in der Dynamik mäßig bis hoch. – Bei Text vier sind 2 von 17 Takten notiert.

Text 5 dauert 10 Sekunden; er ist in mittlerem Tempo und wird nur von einem Klavier alleine gespielt. Das ist ein dünner Text, allerdings konstant im höchsten Lautstärkegrad zu spielen. – Hier sind 3 von 8 Takten notiert.

Text 6 ist der längste Abschnitt: er dauert 40 Sekunden und ist langsam zu spielen. Die Dichte der Ereignisse ist allerdings sehr hoch, das Mittel oder die Formdimension der Intensität wird restriktiv gehalten. – Es sind drei von acht Takten notiert.

Text 7 dauert nur 10 Sekunden; er wird schnell gespielt, hat etwas weniger Dichte, bleibt im Klangmittel gleich, also mäßig, sehr leise, aber doch in einem Wechsel unterschiedlicher Lautstärkegrade. – Bei Text 7 sind 4 von 9 Takten notiert.

Text 8 dauert wiederum 10 Sekunden, ist in mittlerem Tempo, hat etwas mehr Dichte und weist den zweithöchsten Wert an Klangintensität auf. – Es sind 4 von 8 Takten notiert.

Text 9 dauert 15 Sekunden und ist in schnellem Tempo. Die Werte der Dichte und der Intensität ändern sich nicht gegenüber Text 8. – Bei Text neun sind vier von acht Takten notiert.

Text 10 dauert 25 Sekunden und wird langsam gespielt. Er hat sehr wenig Dichte (nur zwei der 48 möglichen Reihen werden benutzt) und ist in der Intensität mäßig. – Es sind 3 von 8 Takten notiert.

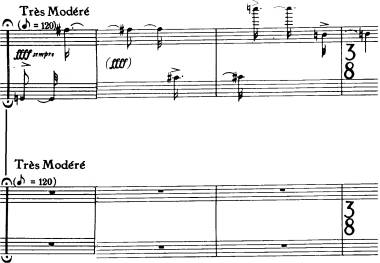

Der abschließende Text 11 dauert 15 Sekunden und ist im mäßigen Tempo. In der Dichte erreicht er den höchsten Wert (sechs Reihen laufen ab: Chaos!), die Klangintensität, die Dynamik ist im Mittelbereich. – Vom letzten Text sind nur der erste und der letzte von insgesamt 10 Takten notiert.

Dies ist der Schluss von Structures 1 a.

Eine gutgemeinte Analyse, die peu à peu lächerlicher zu werden scheint [8] , weil sie nur Mechanisches zu erfassen vermag, wo doch solches im Werk bis in die letzten Verästelungen hinaus ausgetrieben werden soll, hätte den Zerfall der Tonalität ins Zentrum zu rücken, um die Frage stellen zu können, was denn der Komponist als Regelersatz in die Komposition einsetzte, wenn die konventionellen melodiös, harmonisch und formal rein gar nichts mehr beizutragen vermögen. Man käme dann zur Frage, ob die Idee der seriellen Musik eine Intensivierung der Tendenz der Verdinglichung der Dodekaphonie wäre, wie Adorno sie in der Philosophie der neuen Musik während der vierziger Jahre voraussah [9] , oder ob ein qualitativer Umschlag darin festgehalten werden muss, in welchem das subjektive Moment, also die Arbeit des Komponisten selbst, allein durch die analytische Rekonstruktion ausgemerzt wird, in der Komposition aber sehr wohl enthalten blieb. Natürlich kann man beides tun, eine technische Analyse, die das Hören einklammert und ihre Resultate (dass z. B. bei Structures 1 a alle Parameter aus einer Reihe allein „abgeleitet“ sind) dadurch relativiert, dass sie anderen Kompositionen desselben Komponisten gegenübergestellt werden, die solche „Resultate“ zur Gänze über den Haufen werfen –und eine didaktische, die das Werk auf der Ebene der bloßen Wahrnehmung etwas aufzuschlüsseln versucht, um eine solche desto mehr aus der Schläfrigkeit des Einnachtens, wo alle Katzen der Natur grau werden, zurückzurufen, damit die Ausbreitung der Einförmigkeit der Warengebilde, die jede Rezeptionsform zu beherrschen droht, in die Bahnen ordentlicher Fernsehkanäle geleitet werden kann. Das Wenige, was Musik in der Tat zu leisten vermag, strebt nur allzu schnell – sowohl durch kapriziöse Analyse wie durch träges Hören – danach, in das zerstreute Viele umzukippen, das Einerlei der idealistischen Dialektik, das negative Dialektik mit wacher Aufmerksamkeit, also mit gewöhnlicher rationaler Bewusstheit, überhaupt wahrnehmbar, dann aber auch verstärkt artikulierbar und kritisierbar machen will.

Wach werden im Bewusstsein, die Zeit nicht zu haben, alles unter Kontrolle zu halten, alles in der Verwaltung organisieren und alles identifizieren zu können, ohne dass dies einem Mangel, einer störenden Unvollkommenheit gleichzukommen hätte. Hat man im seriellen Diskurs noch durch niederschmetternde Funktionstabellen zu manifestieren versucht, der eigentlich kompositorisch Begabte würde, im Gegensatz zu uns Laien, ein serielles Musikstück mit dem Ohr unter Kontrolle halten (was Adorno in den fünfziger Jahren in Darmstadt zuweilen in Schwierigkeiten brachte), so ist man im Zuge der praktischen und theoretischen Erprobung des Parameters Klangfarbe, bei dem sowohl an Fragen der Instrumentierung bzw. des Klangspektrums wie auch an solche der Akustik zu denken ist – nicht zuletzt ermöglicht durch den Computerboom – selbst im Zentrum der Musikanalyse konzilianter geworden, und dies gerade soweit, als es die Analyse eines vierzigjährigen Stückes, das immer noch niemand hört, ins rechte, ins rechtfertigende Licht zu rücken vermag. In seinem Schlussvortrag des „Séminaire sur le Timbre organisé à l'I.R.C.A.M., en avril 1985“, sagt Boulez: „L'identification du timbre brut ou organisé se trouve dans un champ compris entre les extrême de la perception immédiate et de la perception élusive, avec l'unique possibilité de jouer sur la mémoire: mémoire d'un événement, d' un objet que vous avez enregistré sans avoir eu le temps de l'analyser.“ [10]

[1] Der Begriff der Dimension wird hier nicht definiert und steht folglich für Unterschiedliches: er meint kompositorisch einerseits kleine Form vs. große Form, dann aber auch die drei strukturalen Identitätsprinzipien a) Grundtonbezogenheit, b) motivisch-thematische Fasslichkeit bzw. Sprachähnlichkeit und c) (spürbare) Gegensätzlichkeit, die – zusammen – einerseits Periodizität faktisch erzwingen, andererseits in einem gleichmäßigen Metrum als ihrer zusätzlichen Voraussetzung ruhen. In der Philosophie der neuen Musik gebraucht Adorno den Dimensionsbegriff beinahe analog zum geschichtlich späteren des Parameters: „Die verschiedenen Dimensionen der tonalen abendländischen Musik – Melodik, Harmonik, Kontrapunkt, Form und Instrumentation – haben historisch weithin unabhängig sich entwickelt, planlos und insofern 'naturwüchsig'.“ (12; 55) Jedenfalls ließe sich in der neueren Terminologie problemlos sagen, die Aufmerksamkeit den verschiedenen Parametern der Musik gegenüber sei nicht gleichmäßig gefördert worden. – Zur diesbezüglichen Grenze musikwissenschaftlicher Begrifflichkeit vgl. Dahlhaus (1988).

[2] Die Erklärung ist riskant, da eine Abweichung einer kleinen Sekund bei Terzen und Sexten zum Beispiel nur den Charakter wechselt; musikpsychologisch läuft das zwar immer auf einen Gegensatz hinaus, aber doch nicht auf den, eine Dissonanz zu produzieren. Umgekehrt lässt sich phänomenologisch durchaus plausibel behaupten, dass das Abweichen um eine Sekund bei einem schwach konsonierenden Intervall nur ein schwach dissonierendes ergibt, bei einem stark konsonierenden wie der Quint – das Intervall zwischen den Grundtönen der Tonika und der Dominante – ein stark dissonierendes.

[3] Vgl. Nagler (1980), 32: „Ein besonders überzeugendes Beispiel für die Instabilität tonalen Denkens ist die Programm-Musik Unstern! (…) (Die) Intensivierung der thematisch-motivischen Arbeit (…) ist der seriellen Kompositionstechnik der Zweiten Wiener Schule verwandt.“ Dagegen Redepenning (1984), 256. – Ohne die Bedeutung für die moderne Musik schmälern zu wollen, betont Szelényi (1978) Liszts Studium der antiken griechischen Musik (p. 275f) und den einfachen, unverschlüsselten semantischen Gehalt auch im Unstern!: „Der starke Mensch ringt mit seinem eigenen Unstern, bekämpft ihn und zwingt ihn zur Versöhnung!“ (p. 288)

[4] Dass ihr kein Recht auf Ewigkeit beschieden war, zeigen Stücke schon im engen Umkreis der frühen Klassik – ja, man muss eigentlich sagen, dass die Tonalität von Anfang an mit ihrer Legitimität zu kämpfen hatte. Den Zeitpunkt des Beginns ihres Verfalls nennen zu wollen – Tristan, 1865 – gehorcht letztlich didaktischen Impulsen.

[5] Jameux (1984), 332ff.

[6] Vgl. Le Livre de Mallarmé, Scherer (1957), sechs Jahre nach der Niederschrift von Structures 1~a erschienen, dessen ursprünglicher Titel von einem Bild Klees stammt, Am Rande des Fruchtlandes, Jameux (1984), 70. Obwohl es den Rahmen der Wissenschaftlichkeit sprengt, sei der Hinweis erlaubt, dass einiges an der Eigentümlichkeit im 20. Jahrhundert sich klärt, wenn ein Blick auf dieses Unternehmen geworfen wird, das zumindest im deutschen Sprachraum immer noch unter der Flagge des Symbolismus segelt, gänzlich der Sache widersprechend, sind doch seine Lektüren dem Joyce des Finnegans Wake entschieden näherstehend als George. Boulez bezieht sich 1960 auf die Publikation Scherers, im Vortrag Zu meiner Dritten Klaviersonate, in: Boulez (1972).

[7] Innerhalb eines Textes wechselt die Geschwindigkeit nicht; sie darf folglich als Grundparameter gesehen werden, der dem musikalischen Stück Struktur verleiht und an den sich andere aufstützen können, gerade weil sie zu schwach wären (wie etwa die Lautstärke), durch ihre bloße Veränderung Musik aus dem Sog des Chaoshaften herauszuschlagen. – Es versteht sich, dass die folgenden Seiten nur dann ihr Ziel treffen, wenn die Lektüre einer modernen Technologie sich nicht verschließt, dem Hören einer CD, die einem auch dann das modellhafte Erfassen der einzelnen Texte erlaubt, wenn im allgemeinen man „bei solcher Musik“ nur einem Chaos ausgesetzt zu sein vermeint.

[8] Die klassische Analyse von Structures 1 a schrieb paradoxerweise derjenige Komponist, der sich am gelungensten den Fängen des Serialismus zu entwinden vermochte, György Ligeti (1958); allerdings kam er zu einer Zeit aus Ungarn in den Westen und nach Darmstadt, als auf den strengen, technizistischen Serialismus durch Cage die ersten Anschläge schon mit spürbarem Erfolg verübt worden waren. Auch Jameux (1984) bietet sehr gutes analytisches Material, um sich klarmachen zu können, wieviel am Stück rein prädeterminiert ist, wieviel – insbesondere im Bereich der Rhythmen – vom Autor-Subjekt mitbestimmt, mitentschieden wurde.

[9] Zur Diskussion vgl. Metzger (1980), 61 bis 144.

[10] Boulez (1991), 548 (Hervorhebung von mir).